ジャランスリワヤのDIYオールソール交換。今回は、仕上げの工程をご紹介します。

ヤスリを使ってコバ周りを磨き、染色してから熱したコテでロウを浸透させます。

ウェルトの仕上げには新しい気付きがありました。

アッパーやライニングも色々と修理をしています。

などなど、盛りだくさんの内容をお楽しみください。

コバ磨き

ヒールと同じように、靴の前半部分もコバを磨いて仕上げます。

はじめに、金ヤスリでトゥスチールを最終的な出幅まで削り込んでおきます。

この時点ではコバの中央を凸にしておいて、中央の革を削り磨いて仕上げるイメージです。

次に道具を変えながら、コバを磨いていきます。

木ヤスリの前の「別たち」も含めて、前半の工程を妥協せずに丁寧に仕上げることで、その後の工程が楽になり、仕上がりも良くなるというサイクルが回ります。

木ヤスリ

ガラス

#120紙やすり

#240紙やすり

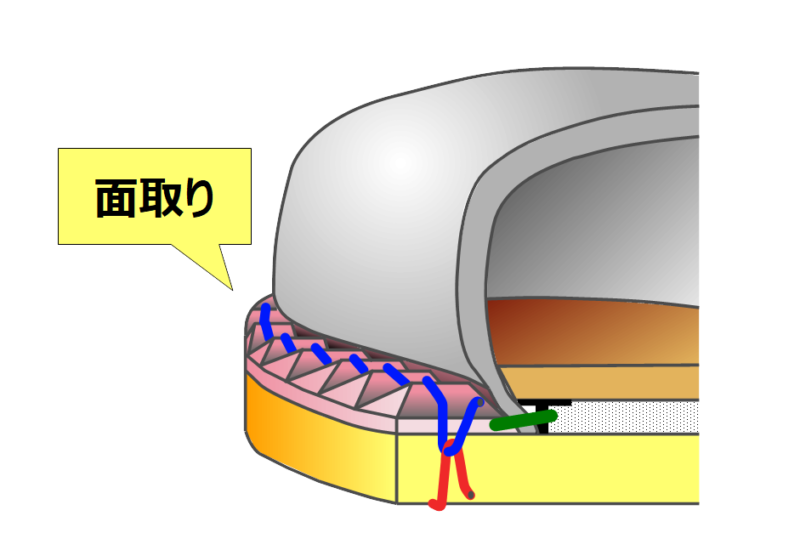

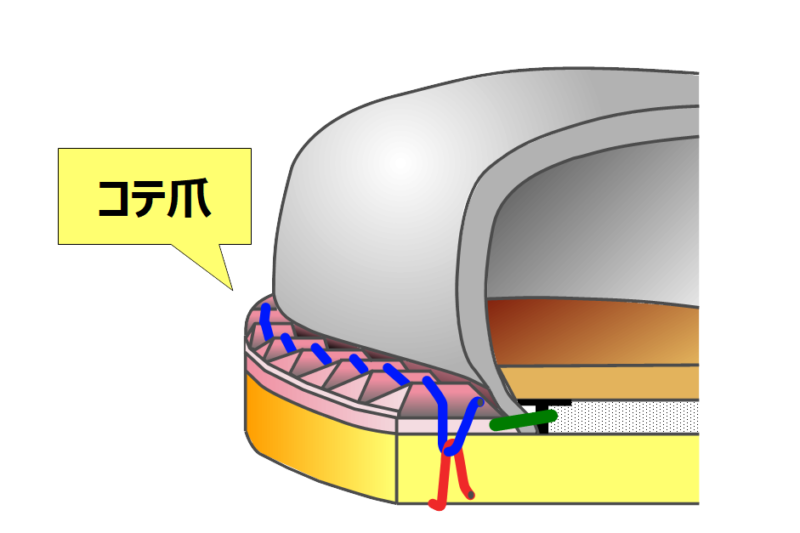

コバを磨くと「バリ」が出ますので、ヤスリで面取りをしておきます。

空ゴテ

だし縫いのピッチが広いので、ウェルトの目付けをするかどうか少し迷いましたが、やりたい気持ちには勝てません。

ウェルトを軽く水で濡らしてから、コテを一目ずつずつ押し当てていきます。

別たちでウェルトの角に面取りを入れます。

別たちだけでは「ガタガタ」が残るので、ガラスで面を整えておきました。

コバを水で濡らしてから、面取りの斜面の裾を潰すようにコテの爪を当てて擦ります。

爪で潰されてピシッとなった幅が広いのに対し、残った斜面が少ないのがお分かりになりますでしょうか?

実は、この「コテの爪で面取りを潰す」ことの意味が、今回の作業で初めて(たぶん)分かりました。

「目付けの深さ」「面取りの幅」「コテの爪」の3拍子が揃わないと、美しい目付け模様が出せないんですね(たぶん)

ダブルの角コバだともう一段上のツメが増えるから、ステッチと今ある上のツメの間のウェルトナイフのスペースにもコテがかかる…のかな💭

— よめせん👞靴をつくる人 (@yome_sen_shoes) October 17, 2021

段ができるというよりは今ある面の角度のままコテがかかって欲しいとはずっと思ってるけどどうなんだろうな👀

試してみたい🔥 pic.twitter.com/CeRAO3hLOo

化粧釘

トップリフト(かかと)のギン面を落としてから、下穴を開けて真鍮釘を打ち込みます。

いつもは、途中まで打ち込んだ釘をニッパーで切っていますが、今回は最後まで打ち込んでみました。

釘の頭が残りますので、化粧釘の直径が大きくなりますが、大きめのトップリフト+本数少な目なので、このバランスもアリだと思います。

ダイソーの千枚通し

ダイソーの紙やすり

染色の準備

染料が入るように、本底のギン面を落とします。

ガラス

紙やすり

本底は色を塗り分けますので、マスキングを作ります。

最近、私がお気に入りの方法はこんな感じです。

(1)荷造りテープを貼り付けて、マスキングする線を油性ペンで描き込みます。

(2)線を描き込んだ荷造りテープを、マスキングテープの上に貼り付けます。

そのまま、荷造りテープの線に沿ってカッター等で切り、荷造りテープだけを剥がせば、マスキングの完成です。

(3)現物で型を取っていますので、気持ちいいくらいピッタリのマスキングができます。

染色

紙やすりで仕上げた靴底を「リペアソールステイン」で染めて古いTシャツで磨きます。

写真からも、うっすらと縦方向のキズが見えますね。

これは#120の紙やすりの跡です。#240で取り切ったハズなのですが残ってしまいました。

次回から#120は使わないようにしてみます。(今さらの気付き・・・)

反対側のマスキングに貼り替えて、残りを早染めインキで黒く染めます。

厚塗りにならないように1度染めてから、#240の紙やすりで表面を整え、2度塗りしました。

インキ1回目

右がヤスリ後

染色が終わりました!

コバも黒くなり、仕上がりのイメージが見えてきました。

熱ゴテ

靴底の仕上げとして、熱したコテでロウを浸透させる「熱ゴテ」を掛けます。

初めに外周を細い帯状に掛けます。

見たまんまの「額縁仕上げ」と呼ばれるディテールですね。

あとは、場所によってコテを変えながら、ひたすら熱ゴテを掛けます。

あまり力は入れずに、ロウがよく浸透するように革を熱するイメージでゆっくりとコテを滑らせます。

かかと

土踏まず

コバ

目付け

コテを掛け終わったら、浸透せずに残ったロウを柔らかい布で拭き取りつつ磨きます。

この時に表れるツヤを知っているので、地味なヤスリ掛け作業を粘れるのです。

これで、靴底に関する作業は終わりです。

熱ゴテが入ると、ツヤが出るのに加えてエッジがピシッとするので、パッと見た時の雰囲気が良くなりますね!

その他の作業

ライニング

かかとのライニングが擦り切れて穴が開いていました。

上から革を当てて補修です。

中敷き

中敷きはズレて「しわくちゃ」になっていて、謎の樹脂っぽい接着剤も残っています。

ひとまず、サドルソープで丸洗い。

元の状態を思い出しながら、ウレタンパッドを切り出します。

土踏まずにパッドが入るのは、マッケイ縫いの糸を隠すための長い中敷きならではですね。

中敷きがズレやすいようですので、確実に接着させるために面をガリガリと荒らしておきました。

キッチリと貼り付けました。

タン(べろ)

履き込まれたジャランスリワヤは、タンが垂れ下がっていることが多いです。

このままでは履きにくいので、羽根(靴紐の穴があるところ)に縫い付けておきました。

ビフォー

アフター

完成

仕上げの靴磨きをして新品の紐を通せば、やっと完成です。

今回は「エッジを出すこと」を特に意識してみました。

何となく、ピシッとした感じに仕上がっているのではないでしょうか?

次は後方に写っているスコッチグレインが待ち構えています・・・

最後まで読んで頂きまして、ありがとうございました。

コメント