普段は工程ごとに記事を起こすことが多いのですが、ブログの更新をサボっていたので作業の流れが分かりやすいように一つにまとめてみました。平日は少しずつ、週末はみっちり作業して、一週間弱かかった作業の記録です。

つま先とかかとのラバー取り付け

まず、つま先のラバーを取り付けました。この次に、ヒールやコバの木ヤスリを掛けますので、その時に一緒に削りたいからです。

大まかに切り出したゴム板を接着剤で貼り付けて、「別たち」を使って少しずつ形を整えます。つま先を厚くする方が耐久性は良くなりますが、革の部分との面のつながりが格好悪くならないよう、バランスに気を付けました。

形が整いましたら、表面が滑らかになるように木ヤスリで削ります。

次に、積み上げを濡らしてハンマーで叩き締めます。いつものことながら、右手の筋肉が痛くなります。

ここまで準備ができたら、コバ面全体を木ヤスリで整えます。

私は、別たちでできた凸凹が完全になくなるように、面の形状を決めるイメージで作業をしています。また、深い傷を付けないようにできるだけ弱い力で掛け続けるのもポイントだと思います。

ここでトップリフトを貼り付けます。積み上げのハンマー叩き締めと木ヤスリをやり易くするために後回しにしてみた、という訳です。

このトップリフトは左右の位置ズレが分かりやすいパターンですので、位置決めのための補助線を(たくさん)引いておきました。

「ビブラム♯5350」という定番商品です。私も自分の靴に付けていますが、歩き心地(硬さや音)、滑りにくさ、耐摩耗性に満足しています。

貼り付けたトップリフトの外周を木ヤスリで削って整えました。そもそも耐摩耗性に優れた材料ですので時間が掛かります。根気勝負です。

ちなみに、積み上げの木ヤスリと作業を分けたメリットはさほど感じられませんでした(泣)

その後は、ガラス→紙やすり♯120→紙やすり♯240の順で表面を整えます。

ここまで終わったら、アゴの線を真っ直ぐに切りそろえます。この時点の形状と質感がほぼ出来上がりのイメージですので、「格好良い」と思えるまで粘り強く作業するのが大事だと考えています。

コバの仕上げ・コテ処理

ここからは、お化粧をするような気持ちで作業をしています。ということは、メッチャ楽しいです(笑)

初めに、コバを水で濡らしてから「ずぼらゴテ」を力を込めて掛けます。かかとの積み上げ革のように叩いて締めていませんので、このコテ作業はコバの革を押し固めるイメージです。同時にコバのエッジをハッキリとさせるようにします。

この後に行う「熱ゴテ」と区別して「空ゴテ」と呼ばれる作業です

コバが十分に整ったら早染めインキで染めます。これで完成形が目に見えるようになりますので、好きな角度から眺めてしばらく楽しみます。

以前はインキを塗って初めてコバの磨き作業のアラに気付くことが多かったです。ですので最近は、紙やすりの工程で水を付けた時に全体が均一に「ツルっ」としているかチェックするようにしています。

いよいよ熱ゴテの工程です。ロウを革に浸透させますので「奥から輝く肌」ならぬ「深みがあるツヤのコバ」になります。

下地の作業を根気よく丁寧に行った苦労が報われる瞬間です。気を良くして、五厘ゴテと目付けゴテも掛けてみました。

えぇ、コテコテです( ー`дー´)キリッ

靴底の染色

染める前に靴底全体に紙やすりを掛けてスムーズに仕上げておきます。私は手を抜いて♯240で終わっていますが、プロの方はもっと細かい番手まで掛けられるようです。今度ダイソーで仕入れておこうと思います。

染色は「リペアソールステイン」を使っています。スポンジで塗って表面が乾いたら古いTシャツでゴシゴシと磨きます。

内部まで完全に乾燥する前に磨きます

塗って磨く作業を2回繰り返しました。

私の中の「アメリカ靴の底のイメージ」を表現したつもりですが、いかがでしょうか?久しぶりのオープンチャネルも格好いいな~と思いました。

仕上げ

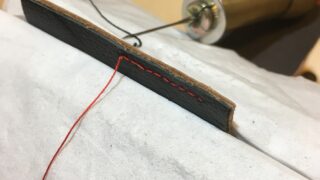

かかとの履き口の糸がほつれていましたので、元のステッチに重ねるように縫い直しておきました。

かかと部分の中敷きを貼り付ければ、長かった「修理」の作業は終わりです。

もともと私の靴修理の趣味は、靴磨き好きが高じたものですので、最後の仕上げはそれまでの作業に対するご褒美のように感じます。

作業に使ったグッズをご紹介します。いずれも、私のお気に入りです。ちなみに、鏡面磨きがイマイチなのは私の腕が原因です。

この後、新しい靴紐を通す儀式?を終えると、完成です。今回も色々な気付きがあり、楽しく勉強になりました。

最後までお付き合い下さいまして、ありがとうございました。

コメント