このローファーはタッセルが無くなって(外されて?)いました。キルトが付いていることもあり、どことなくバランスが良くないと感じたので、タッセルを自作してみることにしました。もちろん、初めての挑戦です。

型紙を作って革を切り出します

もともと付いていたタッセルがありませんので、インターネットで見つけた写真を見ながら、オリジナルの雰囲気に近い大きさとバランスの型紙を作ります。

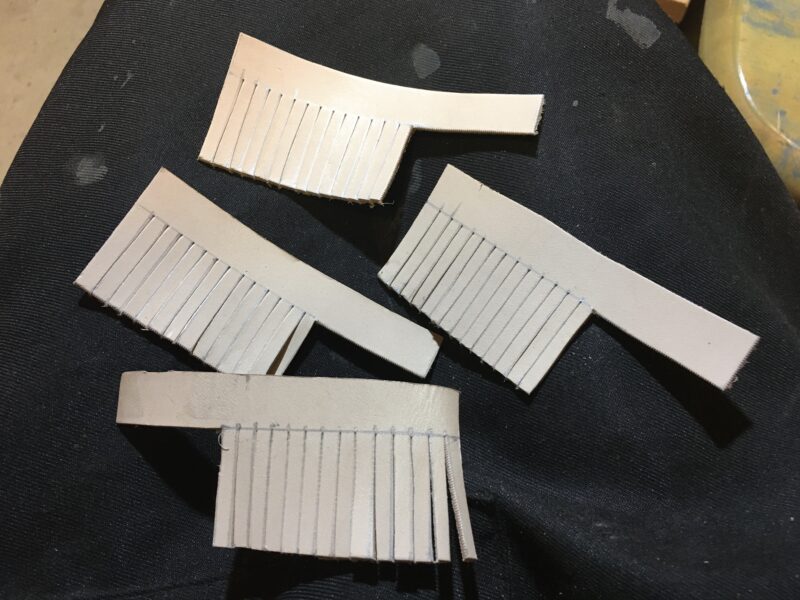

型紙を使ってハギレ革を切り出し、仮のタッセルを試作して雰囲気を確認します。

「ピラピラ」の幅と長さや形、まとめて巻き付ける帯とのバランスやタッセルの直径など、簡単なようで難しいです。

型紙が決まったら、本番用のヌメ革を切り出します。

仮タッセルのハギレ革よりも厚かったので、少し雰囲気が変わってしまいました。

周囲と馴染むように革を染色します

タッセルを切り出したヌメ革の余りと手持ちの染料を使って、色を決めます。

ダークブラウンのボトムステインをベースに、焦茶のスピランで調整することにしました。

革のコバや裏側まで、モタモタと染色しているうちに、色や染まり具合にムラが出ましたが、中古の靴にはちょうど良い雰囲気が出たような気がします。

いよいよタッセルを組み立てます

タッセルになる革を紐に巻き付ける前に、縫い付けておきました。

ゴムのりも使って、クルクルっと巻き付けます。巻き終わりの固定は

- ゴムのりのみ

- 縫い付け

- 釘止め

などの方法があるようです。手縫いでこの形を縫い付けるのは難しいと判断して、真鍮釘で止めることにしました。

短く切って軸を荒らした釘を、下穴を開けてから打ち込みました。

現物合わせで長さを決めておいた紐の両端にタッセルを取り付けます。

「両方付けてしまうと、靴側の紐に通せないのでは?」と思われますよね。私もそうでした(笑)でも、そんな心配は不要だったのです。

タッセルを靴に取り付けて完成です

「どうやってタッセルを取り付けようか?」と、あれこれ引っ張っていたら、靴側の紐が取れました・・・・正しくは、外せるように作られていました。

外した靴側の紐にタッセルの紐を結んで、元に戻せば取り付け完了です。

やはり、タッセルが付いている方が見た目のバランスが良い、と私は思いますが、いかがでしょうか?

レザークラフトのような作業で、「靴修理」という感じはあまりしませんでしたが、逆にそれが新鮮で楽しめました。もし、タッセルが取れてしまって履けない靴があるようでしたら、DIYをされてみてはいかがでしょうか?

最後までご覧いただきまして、ありがとうございました。

コメント