革靴は実用品ですので足に合っていて丈夫なことが大前提ですが、その美しさも欠かせない魅力だと思います。この「仕上げ編」ではコツコツと作業を積み上げることで、見栄えを上げていく様子をご紹介します。地味な作業が多いですが、見た目の変化が分かりやすいので、お楽しみ頂ければ嬉しいです。

積上げとコバの磨き

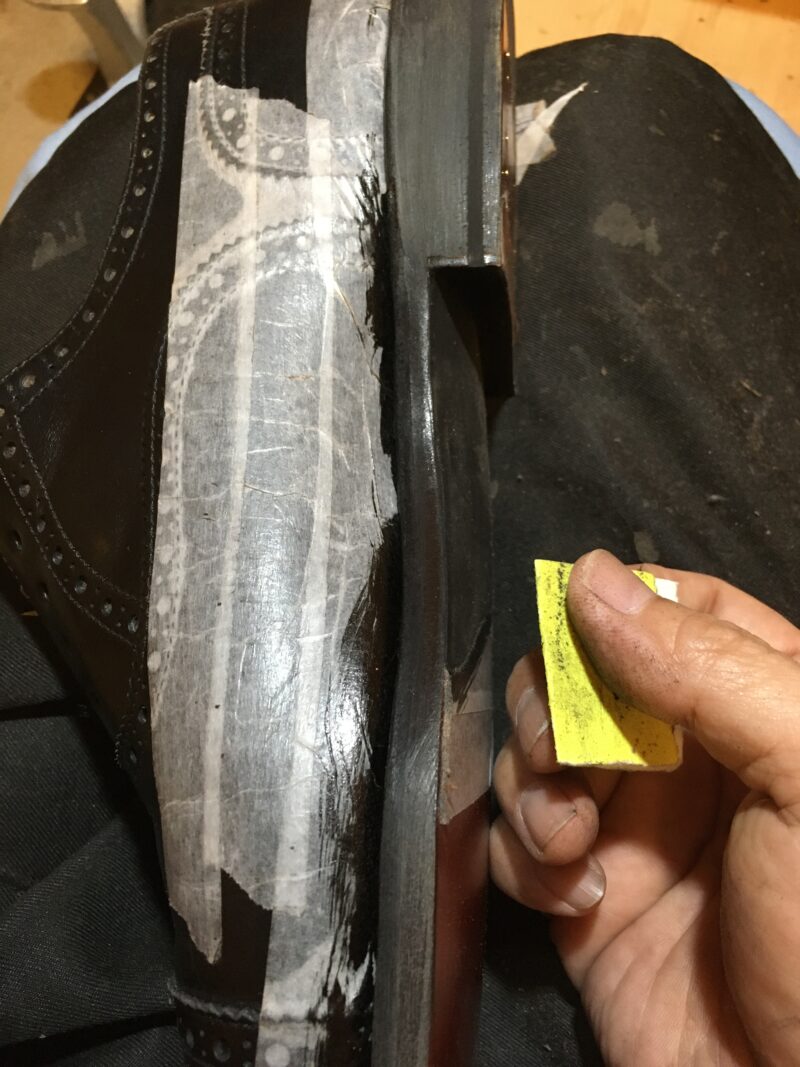

別たちで形を整えたヒールの積上げやコバを、目の粗いものから細かいものへ順番に道具を変えながら、削って磨いて滑らかに仕上げていきます。

1番 木ヤスリ

2番 ガラス

3番 #120

4番 #240

#240の紙やすりまで掛け終わった状態です。全体が同じような質感で、薄っすらと光沢が出るのを及第点にしています。

このタイミングでヒールの「アゴ」を仕上げます。苦手な作業ですが、別たちの刃をよく研いで少しずつ、根気よく削りました。

トップリフトの化粧釘

トップリフトのギン面をガラスで削り落とし、釘を打つ位置に目印を付けてから下穴を開けます。

今回は、できるだけオリジナルに近づけてみました。

真鍮釘を途中まで打ち込んで頭を切り落とし、トップリフトと面一になるまで丁寧に削って仕上げます。

靴底の下準備

この後は、靴底を染色する工程に入ります。その前に、ちょこちょことした準備の作業があるのです。

まず、本底のギン面を削り落とします。これによって染料を弾かなくなります。

コバと底面の間は「ピン角」になっていますので、1ミリ弱の「C面取り」を入れます。

コバ面を水で濡らしおき、常温のコテを押し当てて(擦り付けて?)コバ面を整えておきます。空ゴテですね。

各部の染色

まずは、靴底をリペアソールステインで染めます。半カラスにしますので、写真のようにマスキングをしておきます。

ソールステインは「半乾燥時に毛ブラシでならす」とされていますが、私は塗布面の液体が見えなくなったらすぐに布で磨くようにしています。タイミングが遅れるとツヤが出しにくくなるからです。

色ムラを減らすのと色の深さを出すために、私は塗って磨くという作業を2回繰り返します。

塗り絵と同じように、薄い色→濃い色の順で進めます。先ほどソールステインで染めた部分を逆にマスキングして、早染めインキであなた色カラス色に染めていきます。

こちらも2度塗りです。1度目のインキが乾いたら、#240の紙やすりを掛けて面を整えてから2度目を塗ります。

熱ゴテ

これまで色々な作業で整えたコバに、溶けたロウを浸透させて仕上げます。

最近は「小口ゴテ」を使った額縁仕上げを定番にしています。面積は狭いですが、じっくり時間を掛けてロウを浸み込ませるイメージで作業しています。

額縁仕上がりました。

最後はコバと土踏まずに熱ゴテを掛けます。コバの作業はウェルトの角をピンとさせることも意識します。

コテを掛け終わったら、浸透し切らなかったロウを熱した布でしっかり拭き取ります。

これまでコツコツと積み上げてきた作業が報われる瞬間です!

今回はコバが綺麗に仕上がったと思います。全ての工程が大事なのですが、ガラス掛けの時にコバの中央を削ることを意識したのが良かったように思います。フツーに作業するとコバが丸くなりがちだからです。

かかとにはギザギザ模様を付けます。最近は、コレが無いと物足りなく感じるようになりました。

かかとライニング補修の仕上げ

シューキーパーを入れてクセ付けしておいたライニングの当て革を接着します。

履き口の上端が何となく弱っているように感じましたので、ナイロンテープで補強しておきました。

ゴムのりでぴったりと貼り付けます。クセ付けがしてありますので、収まりよく貼り付けることができます。

この上から半敷きを貼って、修理作業は完了です。

仕上げのメンテ

マスキングテープを剥がします。「修理が終わった~」という、安堵のような少し寂しいような気持ちになる瞬間です。

クリーナーで汚れを落としてから、ダイソーのベビーローションで保湿と補油をします。革も良いのだと思いますが、これだけで「しっとりもっちり」するように感じます。お化粧で言えば下地作りという感じかも知れません。

乳化性クリームで仕上げて、爪先とかかとにワックスでハイシャイン磨きを掛けました。

履きシワを含めたエージングが進んだアッパーに真新しい靴底が付いている雰囲気がとても好きです。手入れをしながら使い込まれたものが持つ表情は、新品には出せない深みがある様に感じるからです。

これでようやくバーウィックの修理日記はおしまいです。今回も色々と楽しく気付きの多い修理でしたが、コバが綺麗に仕上がったのが最大の収穫でした。

とは言っても「コレがポイント!!」という極意(笑)をつかんだ訳ではありませんので、これからもコツコツと再現性を上げていきたいと思います。

最後までお付き合い下さいまして、ありがとうございました。

コメント