革を積み上げてヒールを形成する工程です。

今回はハーフミッドソールにしてありますので、その厚み分だけヒールの高さを上げる必要がありますね。

記事の後半では、モンクストラップのゴム(ビラゴム)交換が待ち受けています。

本底のかかとを釘で止めたところで、さっそく作業に入りましょう!

革積み上げによるヒールの形成

ハチマキを使ってみました

フィドルバックの凸形状を積み上げで吸収するのは、かなり大変な作業です。

そこで、ハチマキと呼ばれるクサビ状の革の帯を使うことにしました。買った状態は「ただの帯」ですので、クサビ状に漉いたり折り曲げる部分に切れ込みを入れてから使います。

水で湿らせ、貼り付けてから削って整えました。

できるだけ平面を出すようにしたのですが、部分的に本底との間に段差が残りました。積み上げの革を貼った時に空間が残ることになりますが、どうなることやら。

積み上げていきます

1枚目の積み上げでは、ヒールの凹凸を解消し平面を出すことを目指します。

ハチマキのおかげで、フィドルバックにした土踏まずの凸形状は苦労することなく吸収できました。

ただし、ハチマキと本底の間に段差がある部位では、少しだけ積み上げが凹んでしまいました。この後の工程で少しずつ誤魔化すしかなさそうです。

2枚目を貼り付けて、前後の傾斜も調整します。広い面積を削る必要がありますが、よく研いだ別たちを使って「カンナ掛け」のイメージで作業しました。

積み上げの作業が終わった状態です。2枚目(写真の一番上)の革は、傾斜を調整した結果、前方が薄くなっています。

トップリフトを貼って完了です

積み上げは19ミリの釘で靴本体に固定します。

たくさん釘を打つのは、コバ面の形状を安定させる狙いがあるそうです。

トップリフトを貼り付けました。

最後に別たちを使って、表面を(できるだけ)滑らかにしつつ、形状を整えます。

今回は、靴の前半にボリューム感がありますので、ヒールはテーパーを付けず「どっしり」感を出すように意識してみました。

最後に、コバ面を磨いていきます

いつもの手順で磨き上げていきます。

別たちを含めて、前工程ほど時間を掛けて形状と面粗さを丁寧に整えると、次工程の精度が上がりますので、加速度的に仕上がりが良くなると感じます。

木ヤスリ

ガラス

#120

#240

ここまで来たら、アゴを整えます。

別たちで大まかに整形してから、ガラスを使って滑らかになるまで削りました。

ストラップのビラゴム交換

こんな構造になっています

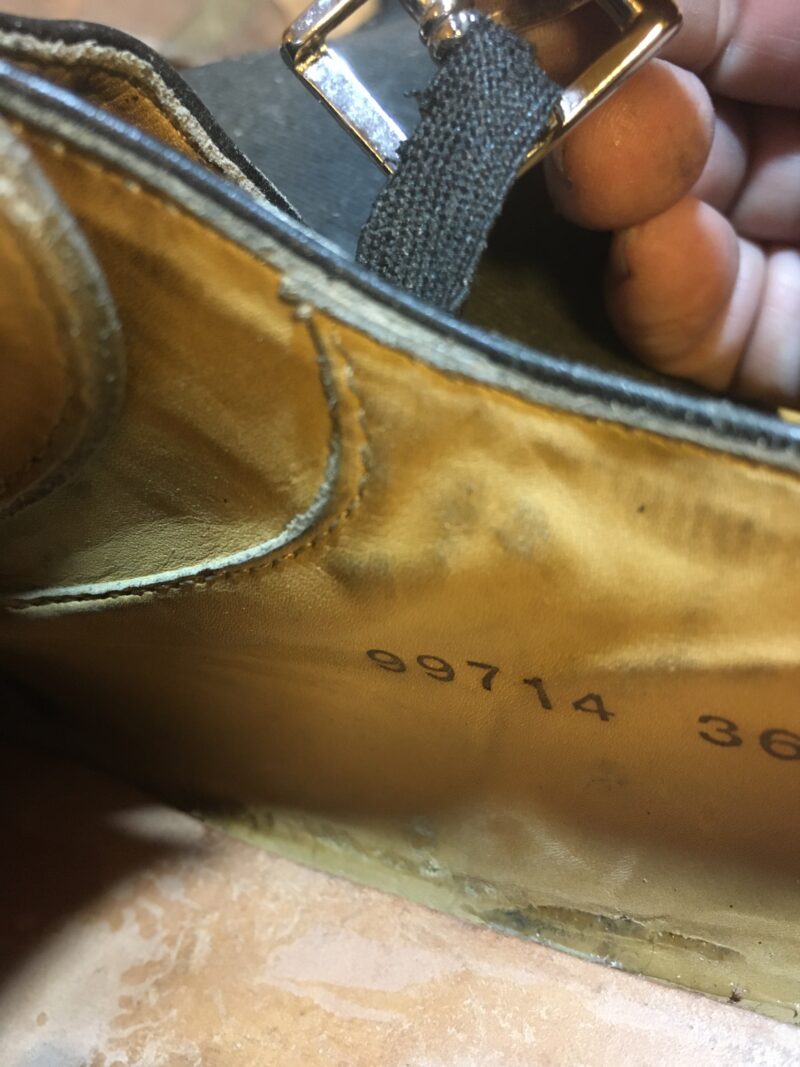

ダブルモンクストラップの上側(足首に近い方)にゴムが仕込まれていて、バックルを外さなくても脱ぎ履きができるようになっています。

便利であることは間違いありませんが、「いずれゴムがヘタる」のは避けられません。今回の靴もゆるゆるになっていますので、交換に初挑戦です。

表側から観察すると、ビラゴムはアッパーの表革に縫い付けられています。

ところが、靴の内側には縫い目が見えません。

修理するには、ライニング(内張り)を外す必要がありそうです。

分解して、ゴムを交換します

ということで、表革とライニングの縫い目をほどいてみました。

予想通りビラゴムが見えましたので、縫い糸を切って取り外しました。

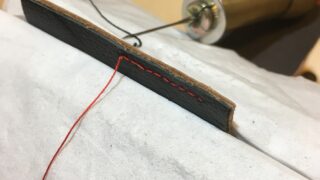

手持ちにあった太めの糸で、新しいビラゴムを縫い付けます。

縫い付ける時にバラバラにならないように、ゴムの端どうしをマスキングテープで固定して、そのまま縫いを掛けることにしました。

奥まっていて作業はしにくいですが、縫うのは6針ですので時間は掛かりませんでした。

手縫いの方法はこちらの記事をご覧ください。覚えると色々できて楽しいですよ。

ゴムが縫い付けられたら、外してしまったライニングを縫い戻します。

できあがり

初挑戦でしたが、何とか作業を終えることができました。ゆるゆるだった状態と見比べると、シャキッとしました。履き心地もタイトになっていると思います。

まとめ

ここまでで、構造的な部分は作業が終わりました。手汗で革もしっとりしてきたところで(笑)次は美的な部分の作業に移っていきます。

厚底でステッチが黄色くて、ドクター〇ーチン的なポップさがある状態から、いわゆる「紳士靴」的な雰囲気に仕上がるのでしょうか・・・

最後まで読んで頂きまして、ありがとうございました。

コメント