別たちを研いで使ってるけど、やっぱり替刃の切れ味には勝てんのだわ

そんな方のご参考になれば、という人柱レポートです。

実際に何度か使ってみましたが、これはオススメです。

- 100均の砥石とは比べ物にならないほど鋭く仕上がる

- 砥石のメンテナンスも含めて練習すれば、新品の替刃以上の切れ味が出せそう

砥石の選び方のポイントから実際に使ってみた様子までをご紹介します。

これまで使っていた100均の砥石

両面使えるようになっており、#400と#1000くらいの番手だと思われます。

私が#1000で研いだ別たちは、

- 革を裁断したり、コバを削って整えるのは支障なくできる

- ドブ起こしや積み上げを削るような作業は手が痛くてムリ

という感じでした。

要するに「新しい替刃ほど切れない」と言うことやね

今回、購入した砥石セット

ということで、私がAmazonで選んだのは、こちらのセットです。

ポチっとやったら、ほどなく届きました。

ゴムの滑り止めが付いた台(竹の無垢材で意外に質感良し)と、角度決め用のホルダー(別たちには使えないかも?)も付いています。

単品ごとのクオリティはともかく(笑)、子供時代に一度も買ってもらえなかった「お道具箱セット」的なワクワク感があります。

別たちの刃を通す細長い穴を開けて、こんな具合に取り付けると、研ぎ角度のガイドにできました。

角度をビシッと一定にして研ぐと、切れ味がさらに上がりますね!

実際に研いでみた様子

すぐにでも研いでみたい気持ちを抑えつつ、まずは「面直し」をしてみました。

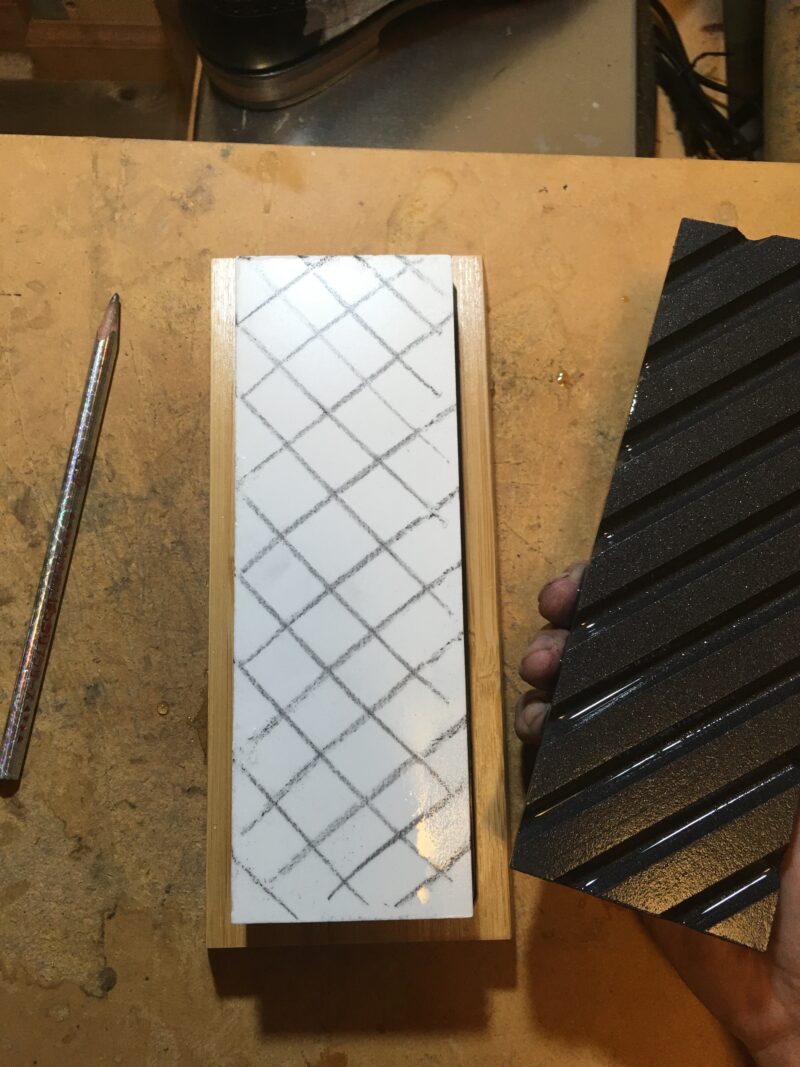

水に浸しておいた砥石に、鉛筆で目安となる格子模様を描きます。

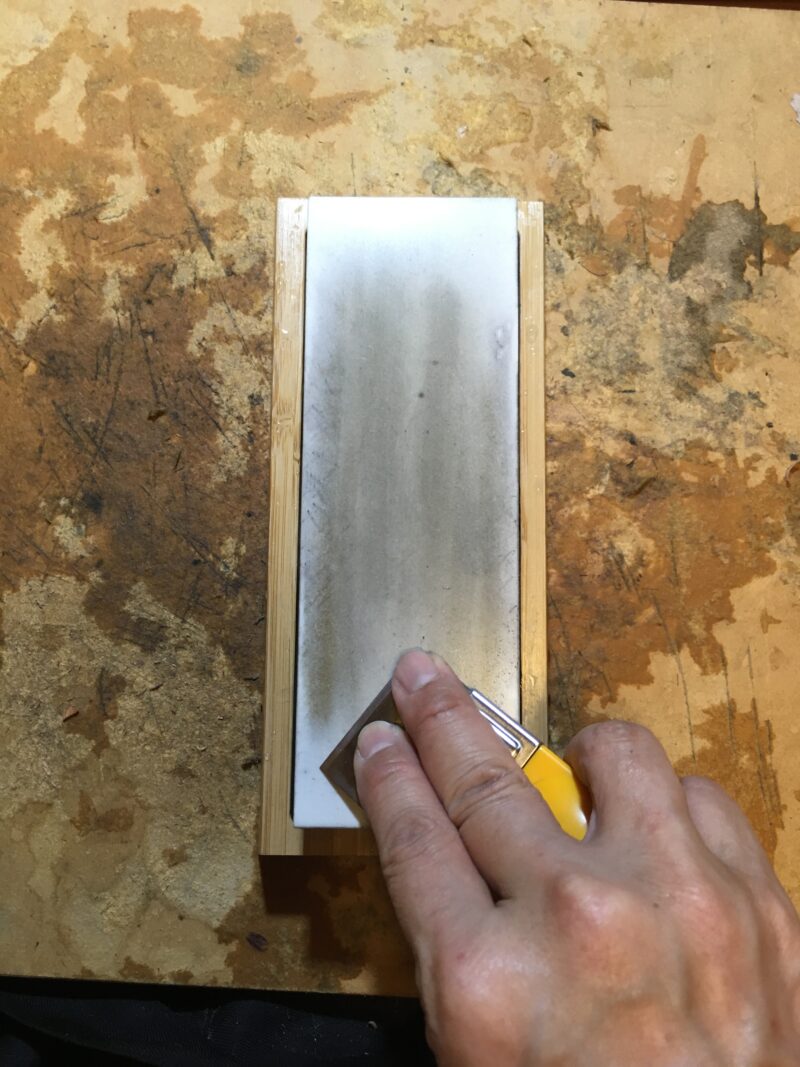

面直し用の砥石を当てて、ひたすら擦ります。

5分くらい掛け続けたでしょうか・・・

まだ完全な面は出ていませんが、我慢の限界です(汗)

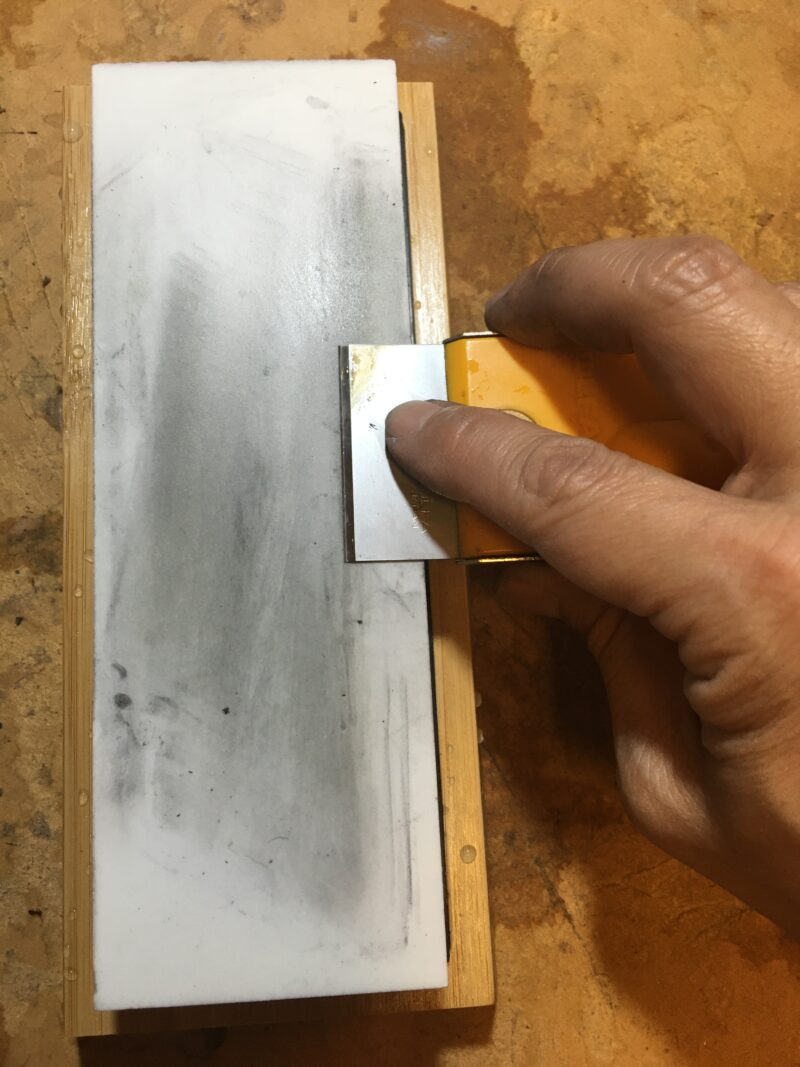

実際に別たちを研いでいきます。中研ぎはスキップして#6000の仕上げ砥石を使いました。

上でご紹介した動画でも仰ってますが、刃の先が砥石にピッタリと当たるように押さえることを意識しました。

研ぐ角度がよく分からない場合は、こちらの方法で練習されると良いと思います。

刃の裏側(研いでない方、刃が付いていない面)に「カエリ」が出るまで研ぎます。

カエリが出たら刃裏を研ぎます。この作業は中研ぎ#1000ではやらないようにします。

最後に革砥で仕上げれば完成!刃先を触るとカミソリっぽい鋭さになっています。

さて、切れ味はどうでしょう?

切れ味の確認方法

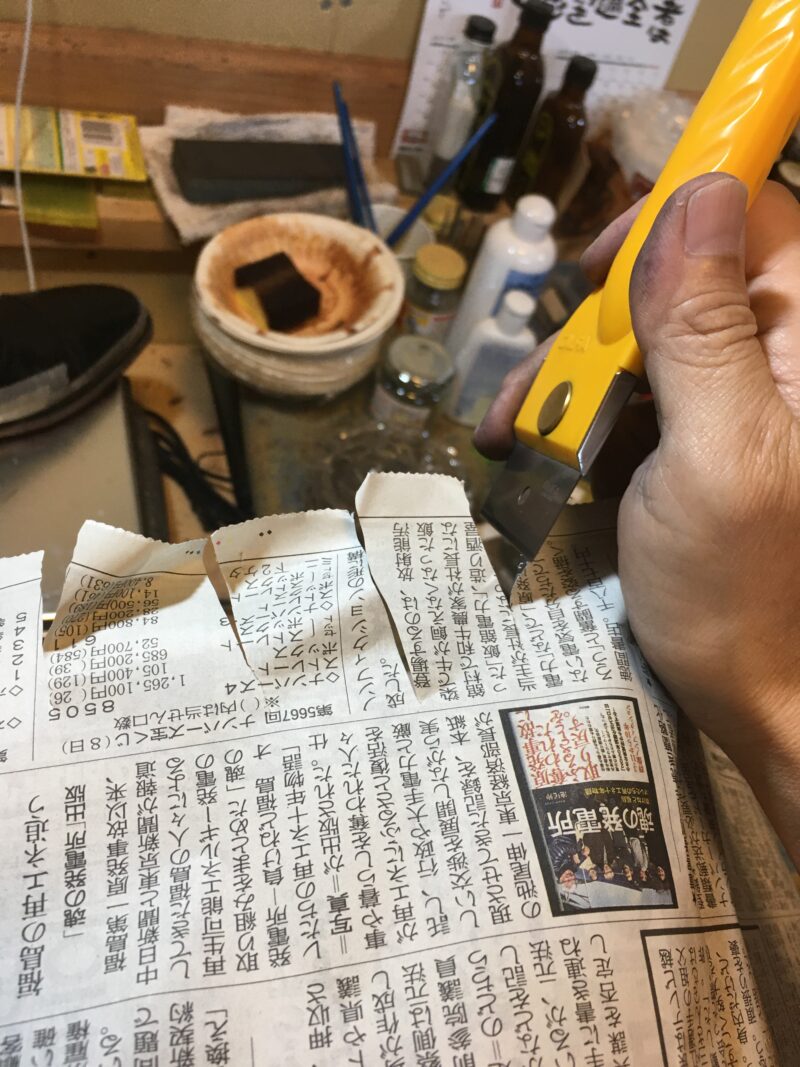

一つ目は、以前に動画で見たことのある方法です。

刃を滑らせずに、軽く押し付けるだけで新聞紙が切れるかどうか?を確認します。

プロ並にキンキンに研げていると違うのかも知れませんが、押し付け方によって切れたり、切れなかったりするような感じで「分かりにくい」と思いました。

もう一つは、こちらの方法。

爪にほんの軽く当てて、刃を滑らせる方向にそっと力を掛けます。研げていると、この時に引っ掛かるような抵抗を感じます。(刃が鈍っていると、爪の上を滑るように動きます)

刃の先に光を当てて反射を見る、という方法。

研げていないと刃の先端に厚みが残りますので、光が反射して刃先が白い線に見えます。

この白い線が見えない状態になれば、刃先はキンキンになっていると判断できます。

ぜひお試しあれ!

研いだ別たちでの作業

ハッキリ言ってキレます!長州力もびっくりです。

のようなメリットがあると思います。

突き包丁

ドブ起こし

コバ決め

積上げ調整

これまで、「100均の砥石で何とかしよう」と粘っていたのを後悔するくらいの衝撃でした。

「別たちは刃がすぐにダメになるので、革包丁を買ってみようかな?」という方は、#6000前後の砥石を試してみてはいかがでしょうか?

最後まで読んでくださいまして、ありがとうございました。

コメント