いつもは中古靴を買ってきて修理の練習台にすることが多いのですが、この記事では自分で愛用している宮城興業のパターンオーダー「和創良靴」をオールソール交換します!

修理において考えて作業したことが、どのように履き心地の変化に現れるのか?!

すごく興味深い実験になります。

今回、修理する靴

本底は「指で押してペコペコする」タイミングで交換するのが理想的ですが、この靴はハーフミッドソールということもあり、穴が開くまで履いてしまいました・・・

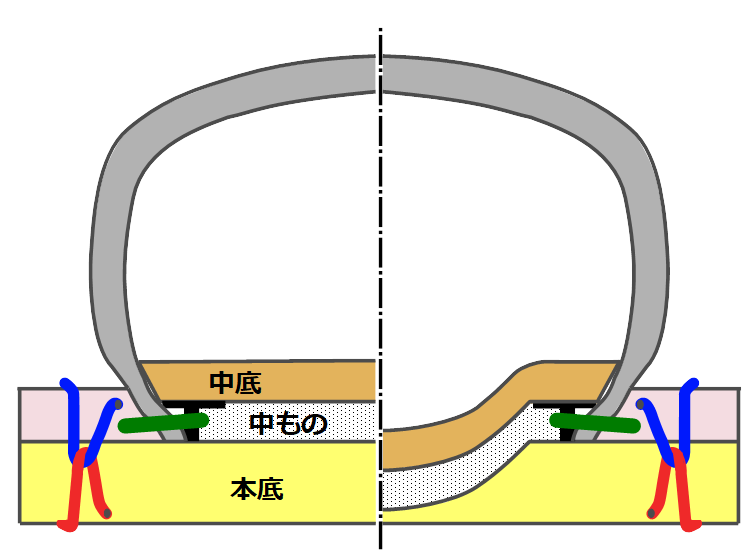

新品と本底がすり減った状態の断面図です。

グッドイヤーウェルテッドの靴は「中ものが沈み込んで足の形になじむ」と言われますが、私が見てきた中古靴は「本底がすり減った分だけ沈み込んでいる」ものが多いです。

ですので、指で押してペコペコする程度の状態で本底を交換した方が良いと考えています。

修理する靴は、ES-14という型番のUチップです。

靴のスペック(お値段も!)や、宮城興業のパターンオーダーの詳細については、コチラの記事をどうぞ!

ヒールと釘の取り外し

それでは、分解に入りましょう!

中敷きを丁寧に剥がして(その理由は、このあと分かります)トップリフトもメリメリっと剥がしたら、ヒールを取り外します。

目立ちにくい場所にキッカケを作ったら、大きめのマイナスドライバーを差し込んで、ネジを回す方向にドライバーをひねると、ご覧のようにヒールを少しずつ剥がすことができます。

ヒールはナンポウと呼ばれる集成材でしたので、革を積み上げて作り直すことになりそうです。

少しもったいないですが・・・

次は難関、ヒール周りの釘抜きに入ります。

ヒールを止めている釘は、プライヤー等でつかんでグリグリ回すと緩くなりますので、回しながら内側へ押し込みます。あとは、内側から釘の頭を引っ張って抜きます。(中敷きを剥がしておくのはこのためです)

適当な台金があれば、釘の先端をハンマーで叩いてしまう、という手もあります。

本底を止めている釘は、さらに厄介です。

当然、靴の内側には突き出ていませんので、引っこ抜くしかありません。私はニッパーで何とかしていますが、スカを食った時に左手に当たりますので、保護手袋をするようにしています。

靴底の取り外し

いよいよ靴の本底を剥がします。

本底には「だし縫い」が掛かっていますので、まずはその糸を切る必要があります。

方法は色々ありますが、私は本底と一緒に削り取ってしまうことが多いです。

糸が切れたら、本底をベリベリっと剥がすことができます。

ハーフミッドソールを剥がすと、こんな感じ。

土踏まずまで伸ばしてあるのは、カマボコ状にふっくらさせるためでしょうか?

オリジナルは1ミリくらいの厚さまで漉いてありますが、ここはさらにモッコリさせるべく盛ってみようと思います。

分解後の掃除

最後に各部の掃除です。

ウェルトに残っているだし縫いの糸は、地道に取り除きます。

ウェルトに残った接着剤も、丁寧に落としておきます。もちろん、新しい接着剤のツキを良くするためです。紙やすりで削る方法もありますが、生ゴムで擦り落とすのがウェルトのダメージが少なくてオススメです!

分解が完了しました!

この写真を見ていて思い付いたのですが、革で包まれたシャンクの色が左右で違うのは「わざと」かも知れません。私がこれまで分解した2足とも左足が黒でした。

チョットしたことに気付いたり考えたりするのも、この趣味の楽しさの一つですね。

そんなことはさておき、次回からは組立ての工程に入ります。

ハーフミッドソールの形やウェスト部分をどうするか?に工夫をしようと考えていますので、お楽しみに!

最後までご覧下さいまして、ありがとうございました。

コメント