愛用している宮城興業のパターンオーダー革靴を自分でオールソール交換する企画。

この最終回では、かかとを取り付けるところから、各部を磨いたり、染色したり、また磨いたり・・・とにかく色々な作業をしながら最終的に仕上がるまでの様子を一気にご紹介します。

ヒールの積み上げ

釘で止めた本底に革を積み上げてヒールを成形していきます。

1枚目では本底の丸みを解消するように削り込みます。

ミッドソールを使って土踏まずをモッコリさせましたので、ギリギリまで削ってもわずかに丸みが残りました。

2枚目を貼り付けたら、ヒールの傾斜を確認します。

トップリフトの上に置くと、このようにカタカタしますので、2枚目を斜めに削って調整する訳です。

別たちを使って、1枚目で残った丸みを解消してから傾斜を調整しました。

形ができたら、ガラスで凸凹を削り落とし、木ヤスリで表面を荒らしておきます。

積上げるたびにコバをキレイに切り回しておきます。

「最後にまとめて」という方法でも良いですが、別たちのパワーでは少ししんどい感じがします。

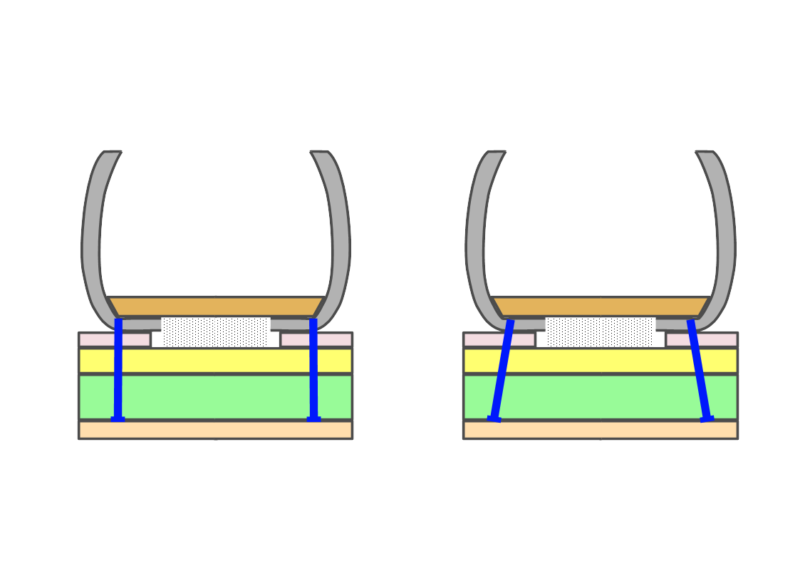

トップリフトを貼る前に、積み上げを釘で止めます。こうすることで、トップリフトだけを剥がして交換しやすくなります。

釘は、コバから10ミリの位置に、10ミリ間隔で、内側に向けて斜めに打ち込んでいます。

久しぶりに私の心の師匠、村山孝太郎さんの作業風景と解説もどうぞ!

トップリフトは革とゴムのコンビですので、切り替えの位置を左右で合わせるために、マーキングをするようにしています。

トップリフトは接着剤だけで保持することになりますので、塗って乾かした後、熱活性させてから貼り付けます。

圧着はハンマーを使っています。

中央から端に向けて空気を抜くように叩きますが、最後に外周を斜めから軽く叩くと、端まで確実に接着させることができます。

トップリフトが付いたら、別たちを使ってコバ面を最終形状まで削り込んでいきます。

左右の違いが出ないように、全体的なバランスも見ながら・・・少し彫刻をやっているような気分になる工程です。

あれだけ注意したトップリフトのゴムの切り替え位置が、左右でずれています。

少しずつのズレが積み重なった結果ですが、何らかの工夫が必要です・・・

ヒールが付くと、グッと靴らしくなりますね!

ヒールのコバ磨き

磨き始める前に、ここでも水で濡らしてハンマーで叩くことで革の目を詰めておきます。

ここからは、いつもの4ステップです。

これも毎回同じ説明ですが、

それぞれのステップで面の表情(荒れ具合)が均一になるように=一つ前のステップで付けた傷を完全に消す

というイメージで作業すると、キレイに仕上がります。

削りカスを払って、ウェットティッシュで拭き取ると、こんな感じです。

仕上げとして、軽めに空ゴテをあてて面を滑らかにすれば、この工程は終わりです。

書くのを忘れてましたが、ヒールのアゴも磨いておきました。

化粧釘

トップリフトのギン面をガラスで落とし、ペーパーを掛けてから、好みの位置に下穴を開けます。

打ち込んで釘の頭と周辺にペーパーを掛ければ、化粧釘の完成です。

釘の頭を切り落として面積を減らす方法もありますが、今回のパターンは本数が少ないので、これくらいのバランスが良いと思いました。

染色

全体の形が決まって、磨きも終わりました。

ここからは、色やロウを入れて仕上げて行く工程に入ります。

初めに底面の「ギン」をガラスで削り取ってから、表面が毛足の短いベルベットのような雰囲気になるくらいまでペーパーで整えておきます。

「なんちゃってベベルドウェスト」で無理な作業をした痕跡が現れています。反省・・・

インキで色を入れる前に、ソールステインで靴底を仕上げます。

今回は初めて「クリア=色なし」のものを使ってみました。作業のアラが目立ちやすいですが、フツーな雰囲気が良いと感じました。

次にマスキングを反対に貼り替えて、半カラスとコバを染めます。

今回は少しカジュアルな雰囲気を出したいので、黒ではなくてダークブラウンにしてみました。

熱ゴテ

インキで染めた部分は、熱したコテを使ってロウを浸透させます。熱ゴテと呼ばれる工程です。

ツヤ出しが主な目的ですが、ロウが浸み込むことで保護効果もあると考えています。

初めに外周部分に熱ゴテを掛けて「額縁仕上げ」に。

見た目がシャキッとするような印象で、私が好きなディテールの一つです。

ダークブラウンのインキと無色のロウ、の組み合わせです。

「なんちゃってベベルドウェスト」の部分にも、しっかりとロウを浸透させます。

コテを掛け終わったら、表面に残ったロウを拭き取りつつ磨き上げます。

ダークブラウンにするつもりでしたが、ロウが浸透することで色が濃くなり、思っていたよりも黒に近い雰囲気に仕上がりました。

今後のために、インキ染めの濃さ・革・部位(ギン面かコバ面か)などを変えて、色見本を作ってみようと思います。

かかとにギザギザ模様を付けて、できあがり!

完成!

一通りの靴磨きをして、新品の靴紐を通しました。

だし縫いの糸(ウェルトに見えてるステッチ)は染めていませんので、少しカジュアル感が出ましたが、全体の雰囲気は修理する前を再現できています。

「履き込んで風合いの出たアッパーに、真新しいソールが付いている」この魅力は革靴ならでは、ですね。この良さを広めたいなぁ、と思っています・・・

履き心地については、少し前回りがタイトになると思いますので、そのあたりの変化も楽しみです。

(タイトになる理由は、こちらの記事をどうぞ)

まさに乳液の使用感で、油分補給とほどよい艶出しができます。

逆に靴底は遊んでみました。ドレスシューズ寄りの意匠です。

自分なりに出したい形や雰囲気があるんですが「あっちを立てると、こっちが立たず」みたいに、理想に近づくスピードは牛のようです(笑)

ですので、牛歩が進んでいることを確認するためにも、このように記録を残すのは大事だと考えています。

問題の「なんちゃってベベルドウェスト」は、最終的にこんな感じです。次回はないかもですが、改善したいことがてんこもりです。

自分の靴をオールソール交換する今回の企画、いつもにも増してやりたい放題でしたが、その分だけ収穫と課題も多く得られました。

そんなこんなで、次の靴修理も楽しみたいと思います。

最後まで読んで下さいまして、ありがとうございました!

コメント