仕上げの工程では、道具を変えながら削ったり磨いたりして、見栄えを整えていく作業が続きます。

作業が進むごとに確実に「分かりやすく(笑)」完成に近づく様子をお楽しみください。

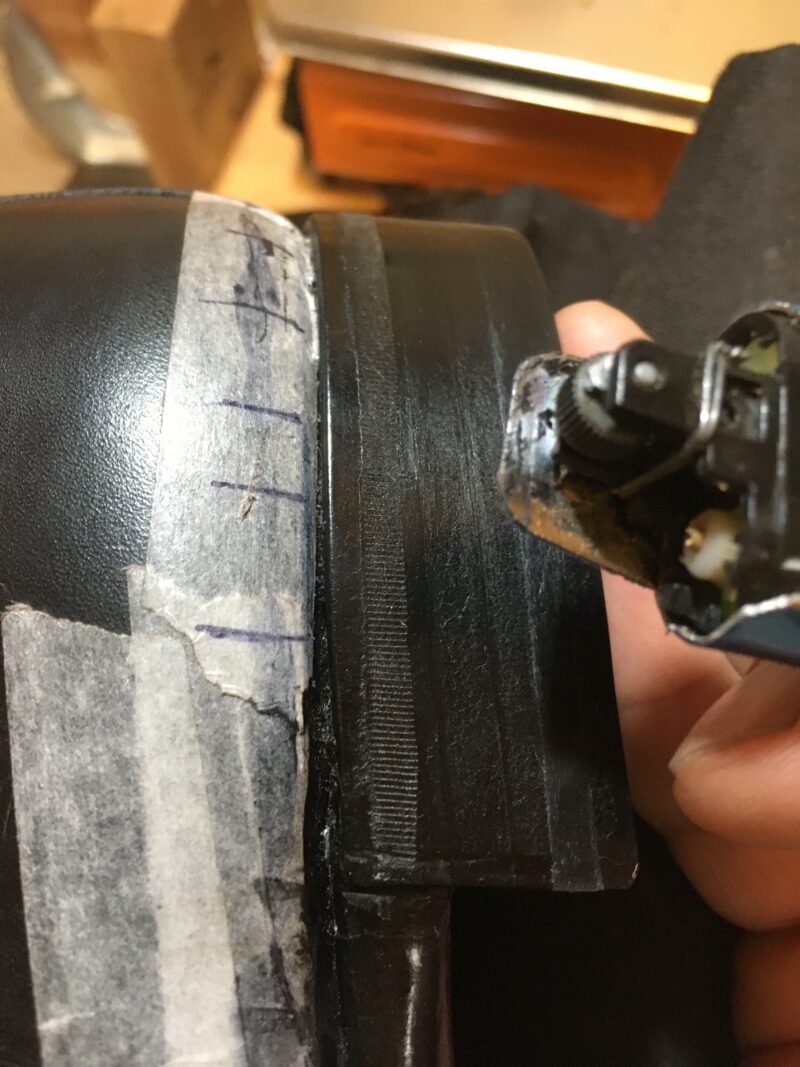

コバ磨き

必要なパーツは取り付けが終わりましたので、削ったり磨いたりして仕上げます。

靴底やヒールの外周に現れる革の断面(コバ)は、順番に目の細かい道具に変えながら整えていきます。

木ヤスリ

ガラス

#120

#240

苦手な「トゥスチールのある爪先」です。

どうしても削れにくいスチールの部分が出っ張り気味になるので、今回は意識してスチールをガッツリ削ってみる方向で・・・

コバが底面に対して90°になっていることを何度も確認しました。

紙やすりを掛ける時も「スチールだけを削る」イメージです。革のコバ面は「ついでに削れる」くらいでちょうど良いです。

コバ面が整ったら、ヒールの前端(アゴ)やベヴェルドウェストの端を別たちで切り揃えます。境界線がハッキリすると、締まった印象になりますね。

化粧釘

次は、最近お気に入りのパターンでヒールの化粧釘です。

柔らかい真鍮釘を打ち込みますので、千枚通しで下穴を開けます。盛り上がった下穴の周りは、ガラスを使って平らに削っておきました。

途中まで打ち込んだ真鍮釘の頭を切り落として、やすりで磨くと、こんな感じになります。

前側の中央にポツンと打った1本が、かかとのゴムを含めた全体のバランスを整えていますね。

空ゴテ

水で濡らしたコバを熱していないコテで「ギュー」と押さえることで、表面を引き締めつつエッジもハッキリとさせます。

ということで、銀付きベヴェルにしたウェスト部分のギン面を削って落としました。

空ゴテ後の表情です。

ウェルトの角がピンピンには出せませんでしたが、コバは引き締まってフラットに仕上がりました。

染色

靴底まわりを専用の染料で着色します。

染料が入っていくように革のギン面をガラスで削り落としておく必要があります。

ガラスで削りながら、フィドルバック周辺の輪郭を整えて「彫りの深い」表情に仕上げます。

半カラス仕上げにしますので、土踏まずを残して靴底をソールステインで染めます。

ムラなく塗って、ステインの液体が表面にわずかに残っているくらいまで乾いたタイミングで拭き上げると、艶を出しやすいです。

残った土踏まずとコバ(側面)は、黒く染めます。完成時の雰囲気が見えてきました。

熱ゴテ

ここからは、熱したコテを使ってワックスを浸透させつつ、面の滑らかさとエッジを出していく作業です。

はじめに、底面のエッジにコテを掛けて額縁のように仕上げます。最近はかならず行うようにしているディテールです。

黒く染めた部分にも熱ゴテでワックスを浸透させます。

黒のワックスを使っているのですが、少しだけ青みのある「ブルーブラック」な色合いです。

私が愛用する「黒が黒い」で有名な靴クリームも少し青っぽいので、同様の効果があるのだと思います。

浸透しきらなかったワックスを拭き取ると、深く黒いツヤが現れます。

だし縫いの縫い上がりと同じく「靴修理って楽しい!!」と感じる瞬間です。

細部の仕上げ

ヒールの上部に、ギザギザ模様を付けます。

模様ですので機能的な意味はありませんが、これが無いと間延びした印象になると感じます。

シューキーパーを入れてクセ付けしておいた、かかとのライニングを接着剤で貼り付けて、中敷きを戻せば、修理は完了です。

靴磨き

最後に靴磨きです。

修理で付いた汚れを落としてからの栄養補給は、ダイソーのベビーローションです。

さらに靴クリームで油分を足しながら、補色とツヤ出しをします。

「あ゛~靴磨きも楽しい!!!!」

完成

新品の靴ひもを通せば、完成です。

色々と失敗もしましたが、何とか形にすることができました。

修理の練習には内羽根のストレートチップを選ぶことが多いのですが、こんなデザインもまた素敵だなぁと思います。

定番として愛されるものには、それぞれに魅力がありますね。

「でも、靴底はフツーじゃない」というギャップが面白かったりしないでしょうか?

半カラスの形・かかとゴムの形・化粧釘の配置・トゥスチールなど、全体のバランスが良くなったと思います。

これからも一足一足を楽しみながら練習したいです。

最後まで読んで頂きまして、ありがとうございました。

コメント