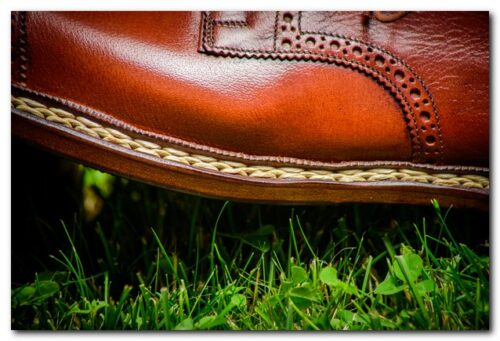

いつもは黒のストレートチップで修理の練習をしていますが、今回は栃木レザーを使ったカジュアル寄りのフルブローグです。「ノルウェージャンウェルト」をやってみたくて選んだ一足です。例によって見様見真似の作業ですのでハードルは高いですが、楽しみながら進めたいと思います。

私のやりたい「ノルウェージャンウェルト」はコレです

こちらの本で紹介されていた「Double-Stitching」に一目惚れしたのがキッカケです。

「世界最高の既製靴」と言われるVASSの創設者 László Vass 氏による本です。靴作りの手法だけでなく、製靴業の歴史・革の鞣し・歩行のメカニズム・靴修理に至るまで、手製靴に関するあらゆることを学べる名著です。

「ノルウェージャンウェルト」にも多くの種類があるようで、装飾用の糸を鎖状に編み込むものもありますが、私のやりたいのは3列のステッチが全て「縫い糸」になっているタイプです。

写真はVASSと同じハンガリーのROZSNYAIというメーカーのものです。デコラティブでありながら、機能的でクド過ぎないところが溜まりません。

“Goyser”で検索すると、他にもこの形式のウェルトがヒットします。

CLAYMOOR’s LISTより引用

と言うことで、ソールを剥がします

「ゴムのソールにゴムのブロックヒール」の組合せは、取り外しに苦労します。引っ張りながら境目にカッターの刃を入れて、切り離しました。

加熱すると接着剤が剥がれやすくなるようですが、電熱器で温めるのが怖かったので今回は見送りました。

よく見ると爪先は材質が変えてあります。ソールが厚く「返り」が付きにくいので、足になじむ前に爪先が摩耗しやすくいことを見越して、摩耗に強いゴムを使っているのかも知れません。修理でも考慮すべき点ですね。

ソールを剥がしました。中身はいつものスコッチグレインでした。キレイに分解できましたので、「なかもの」は再利用することにします。

ウェルトの取り付け方から改造しますので、グッドイヤー式のウェルトを取り外しました。状態が良かったので、少し罪悪感があったりします。

残っている「すくい糸」を丁寧に抜き取れば、ソール剥がしは完了です。

この次は組み立ての作業に入ります。いきなり、ノルウェージャン・ウェルトのすくい縫いですが、上手く行きますでしょうか?

最後まで読んで頂きましてありがとうございました。

コメント