手作業でのだし縫いで初心者が悩まされる2大トラブルは

- だし針が折れる

- 毛針が糸から外れる

ではないでしょうか。

この記事では、「毛針が糸から外れる」という悩みをお持ちの方に向けて、糸を毛針に固定する時、私が注意している3つのポイントをご紹介します。

「縫っている時間よりも、外れた毛針を直している方が長い」という状態だった私が、ある気付きをキッカケに「たまに外れることがある」というレベル(まだまだ精進が必要です・・・)まで改善し、一日で両足を縫い上げられるようになりました。

毛針の固定が安定すると、作業が中断されることがなくなるので、動きにリズム感が出てきて楽しさが倍増します。ぜひ、トライして下さいね。

はじめに

「毛針」という名称は、イノシシの毛を針として使っていた時の名残りだそうです。今は釣り用のテグスで代用することが多いと思います。私が使っているもの(12号です)は100mありますので、1つ購入すれば軽く100足は縫えます。

糸を毛針に巻き付けて固定する方法は、私の「心の師匠」村山孝太郎さんが、懇切丁寧に解説されています。この通りに作業すれば、しっかりと固定されます。

それでも、以前の私のように上手くいかない場合は、「勘違い」や「見落とし」をしているということになります。これを踏まえて、私が考えたり注意していることをご紹介します。

私が注意している3つのポイント

毛針に巻き付けた糸には3つの役割があると考えています。

では、順に見ていきましょう。

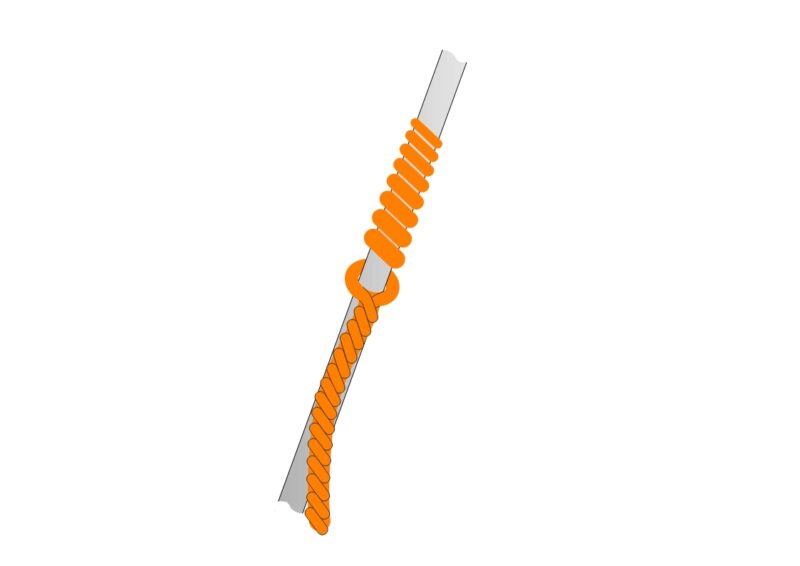

毛針と糸(本体部分)の段差をスムーズにつなげる

毛針の太さは縫い穴の大きさに対してスルスル通るくらいに細く、糸は少し引っかかるくらいの太さです。この太さが変化する途中に段差があると、何度も縫い穴を通しているうちに段差の部分のみが擦れて傷んでいき、毛針に巻き付けた糸が切れたり外れたりするのです。

これは、うまく巻けた時の(笑)写真です。巻き付けて折り返す部分が、毛針の太さからつながる滑らかなテーパー形状になっていることが分かります。

こう言われると、折り返しの部分をできるだけ細くしたくなるのですが、実は次のポイント「毛針をしっかりホールドする」ために、毛針と結ぶ位置の糸が十分な太さになるように逆算することも同じくらい大事なのです。(もちろんテーパー形状は守りつつです)

私はどちらかと言えば、テーパー部の細さよりも、結び目の強さを意識するようにしています。

毛針をしっかりホールドする

私が見落としていたのは、このポイントです。

上に貼り付けた村山師匠(勝手に師匠とお呼びして、すみません)の動画では、3:20付近から毛針と糸を結び始めます。そして、3:40の直後に「クルクルっと巻いてね」という一言とともに、毛針を指で転がされているのが分かります。この記事で一番お伝えしたいのは、この「クルクルっ」なのです。

では、「クルクルっ」の効果をご説明します。

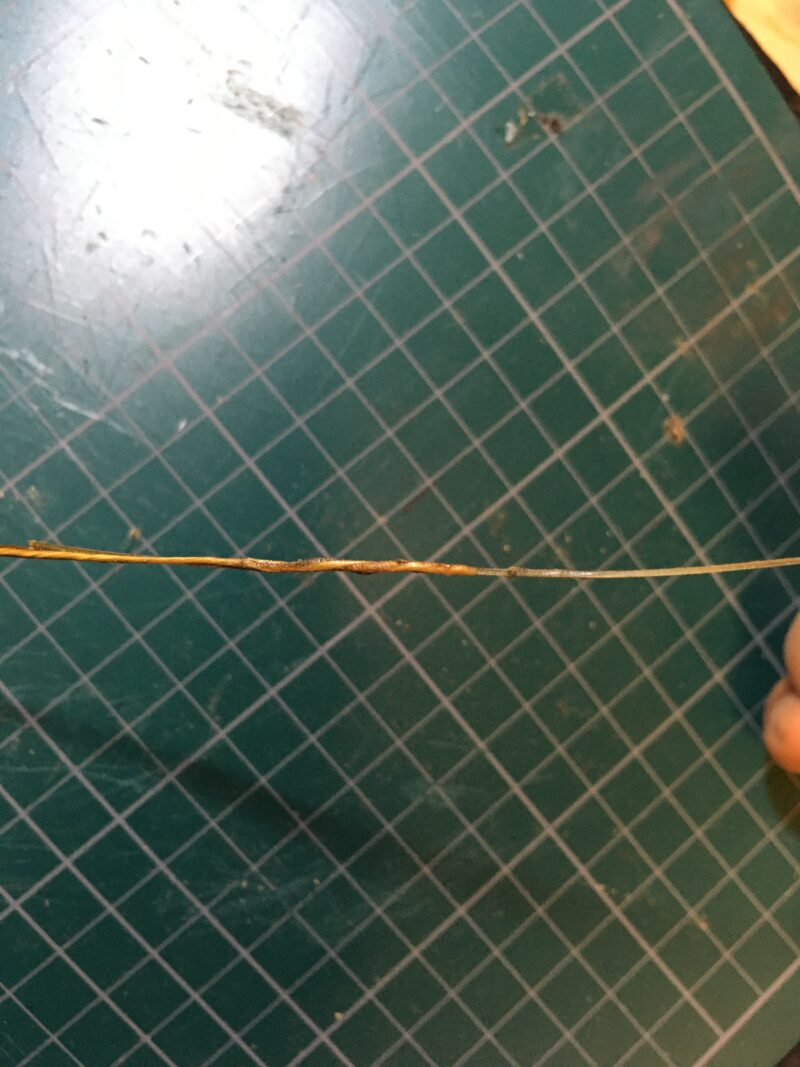

糸に開けた穴に毛針を通した直後はこのような状態になっています。

結ぶような動作なのですが、実は糸は毛針をつかんでいません。

「クルクルっ」とすると、糸に撚りが掛かって、毛針をしっかりホールドすることができるのです。

さらには、糸に撚りが掛かっていますので、だし針を引っ張った時に毛針を締め付ける効果があるのだと思います。先人の知恵には驚かされるばかりです。

巻き付けた部分の形状を保持する

苦労して巻き付けた糸の形状は、繰り返し縫い穴を通しても保持されている必要があります。この役目を担うのが「チャン」なのです。つまり、毛針と糸に十分なチャンを付けておくことが3つ目のポイントです。

チャンの働きを説明するには、毛針に糸を巻き付けてから、縫い進めていく間の変化を見て頂くのが分かりやすいと思います。

この写真は、糸を巻き終えて毛針と結び、「クルクルっ」とした直後です。

毛針に巻き付けた糸の形が見えていますね。

指でしごいて毛針と糸にチャンを馴染ませると、全体的に滑らかになります。

この状態からだし縫いの作業を始めます。

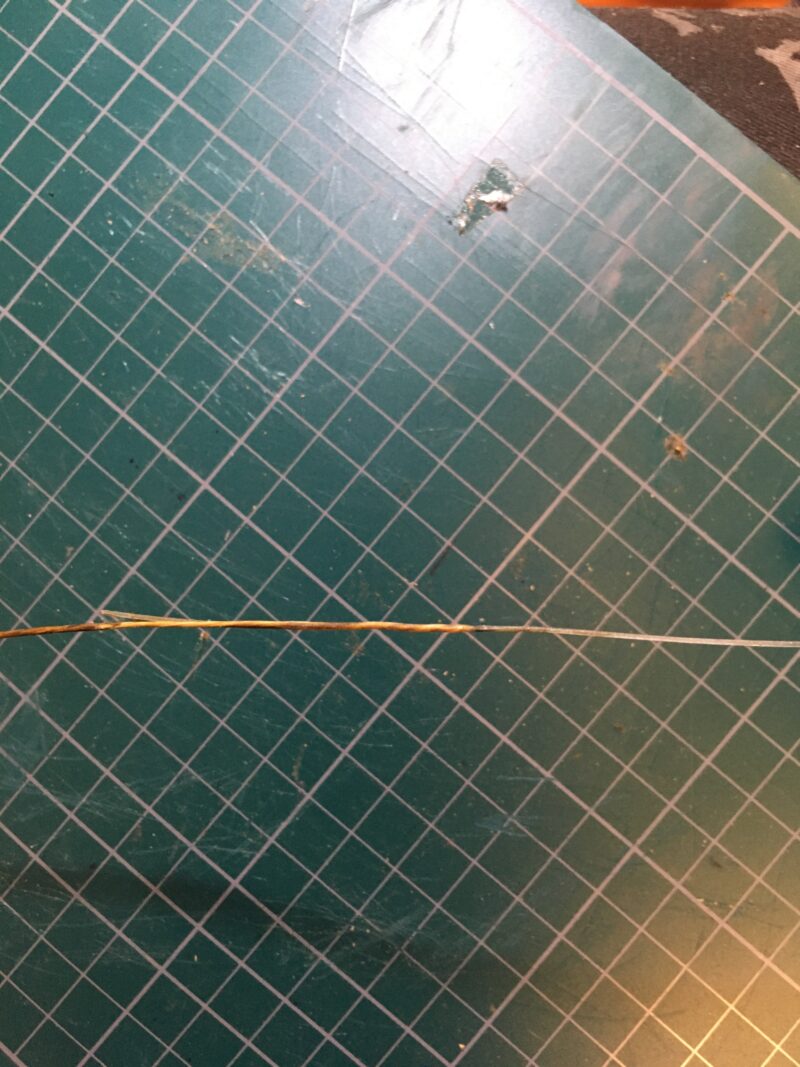

無事に片足を縫い終わった状態です。

縫い穴を通るたびに、摩擦熱でチャンが軟らかくなり糸に馴染むため、表面はさらに滑らかでコーティングされたような外観になります。

こうなれば、毛針が糸から外れることはありません。

まとめ

いかがでしたでしょうか?

実は、この記事のためにブログを立ち上げようと思ったくらい、私には思い入れのある工程です。この熱い気持ち(笑)が伝わり、読んで下さった方のお役に立てば、とても嬉しいです。

最後までご覧いただき、ありがとうございました。

おまけ

本物のイノシシの毛針に糸を取り付ける方法を紹介している動画を見つけましたので、貼り付けておきます。テグスとは少し方法が違っていて、とても興味深いです。

コメント