今回はウェルトを交換しましたので、自分で縫い穴を作る必要があります。2回目の挑戦ですが、まだまだ実力不足だと思い知らされました。落ち込みを反映して文章が暗いかも知れませんが、最後までお付き合い頂けますと嬉しいです。

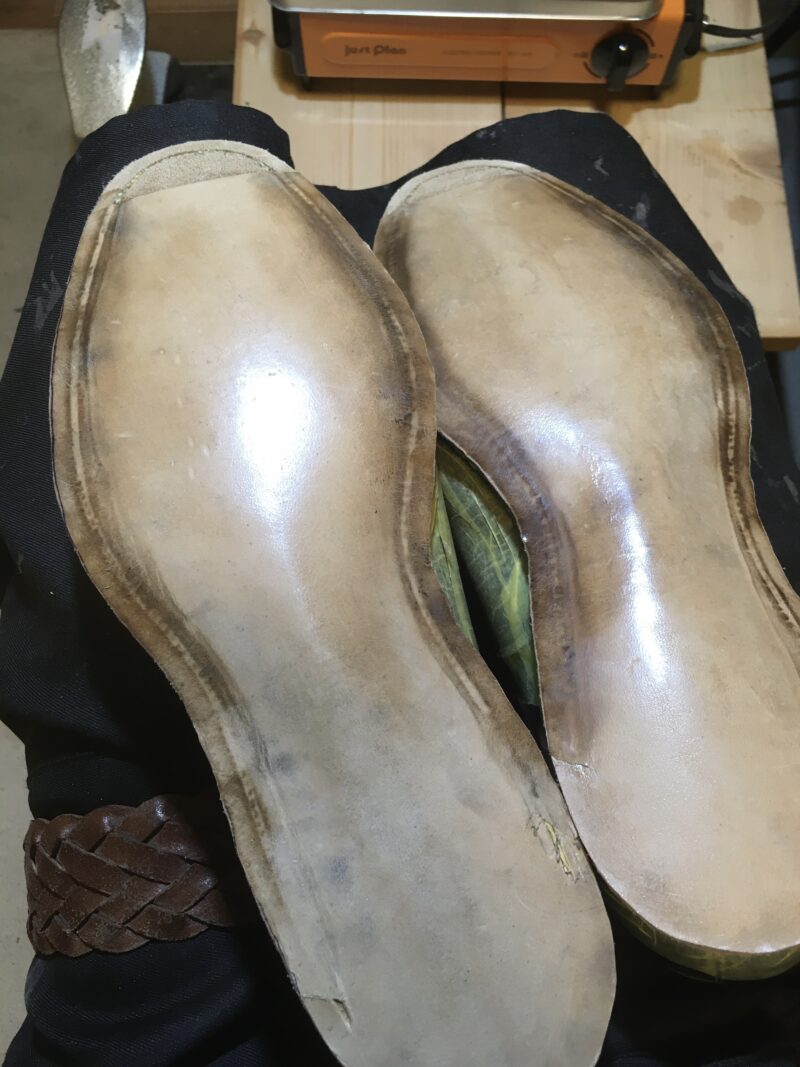

だし縫いの準備(ドブ起こし)

「別たち」の刃を新しいものに替えて、慎重に切っていきます。革を濡らす方法と濡らさずにやるのをどちらも見掛けますが、私にはあまり違いが分かりません。極度の緊張状態にあるからでしょうか(笑)

いやな汗をかきながらも、今回も何とか無事にドブを起こすことができました。少~しずつですが無駄な力が入らないようになってきたように感じます。やはり、数をこなさないといかんな、と思います。

また、新しいことを試してみようとしています。すり減りやすい爪先にゴムを取り付けるのです。だし縫いを掛けてからゴムを貼りますので、縫いに触ることなくゴムを交換できるのがミソです。

だし縫いの糸が収まる溝(チャネル)を掘って、靴底側の下準備は完了です。今回も溝深さは1.3mm狙いにしました。

苦しかった、だし縫い

だし縫いの目印をダイソーのルレットで付けました。前回はこれを「一目飛ばし」で縫ったのですが、少しカジュアルに寄り過ぎたように感じましたので、今回は気合を入れて、このままのピッチに挑戦することにしました。約2.5mmの間隔です。

作業を始めて3目くらいで後悔しました。とにかく、ステッチが揃わないのです・・・

2日に分けて作業をしながら、うまく行かない理由を考え続けました。私なりの結論は、

縫い目の間隔を半分にするには、作業の精度を2倍にしないといけない

という、当たり前のことに落ち着きました。縫い目の間隔によらず、ステッチが相似形になれば、その揃い具合は同じように見えると考えたからです。

精度を2倍に上げるには、もちろん練習が第一ですが、作業の工夫も必要だと思います。

ドブ伏せなど、後処理

このタイミングでつま先ゴムを貼り付けて、ざっくりと削り整えておきました。残りはコバや靴底を仕上げる時に一緒に作業します。

今回のまとめ

いつもは楽しい「だし縫い」が、今回は悩み多き作業になりました。ですが、実はもう改善策を準備していたりします(笑)

色々と悩んだ作業ほど、工夫して克服した時の喜びは大きいものです。次にいつウェルト交換をする機会に恵まれるかは分かりませんが、それまでじっくり考えておきたいと思います。

最後まで読んで下さいまして、ありがとうございました。

コメント