かかとの内側(ライニング)が磨り減ったり、穴が開いている時には、革をあてて補修します。

この記事では、ミシンを使わずに(手縫いで)ライニングを補修する方法と、キレイに仕上げる「ちょっとした」コツをご紹介します。

これを読めば、定番の「かかとライニング補修」が、未経験の方にもトライして頂ける内容になっています。

写真を多く使ってご説明しますので、じっくりご覧くださいね。

準備するもの

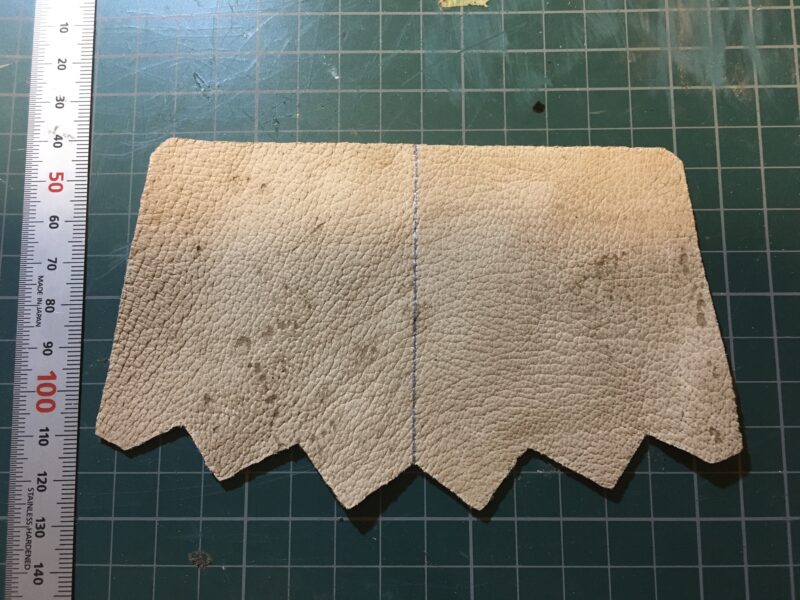

ライニング革(あて革)

厚さ1mmくらいの柔らかい革を使います。私は浅草にある「マモル」さんの通販でカット済みのものを買っています。

その他

他に使うものは、以下の通りです。

- ゴムのり

- ライニング革を切るもの(カッターなど)

- ボールペンと定規

- 紙やすり(60番くらい)

- マスキングテープ

- クッキングシート

- こくり棒(あれば)

修理の仕方は3種類

色々なサイトを調べると、次のような3通りの方法がある事が分かりました。

- 革を貼り付けて、上端を切り揃える方法

- 革を貼り付けて、上端を縫い付けてから切り揃える方法

- 先に上端を縫い付けてから、革を折り返して貼り付ける方法(袋縫い)

数字が大きいものほど手間が掛かりますが、実は手縫いの場合、「3番」がキレイに仕上げやすいです。この記事では「3番」の方法を、ご説明しますね。

実際の作業手順

まずは、ライニング革を下加工します

ライニング革の裏側と靴に基準の中央線を書きます。

次に幅を決めます。

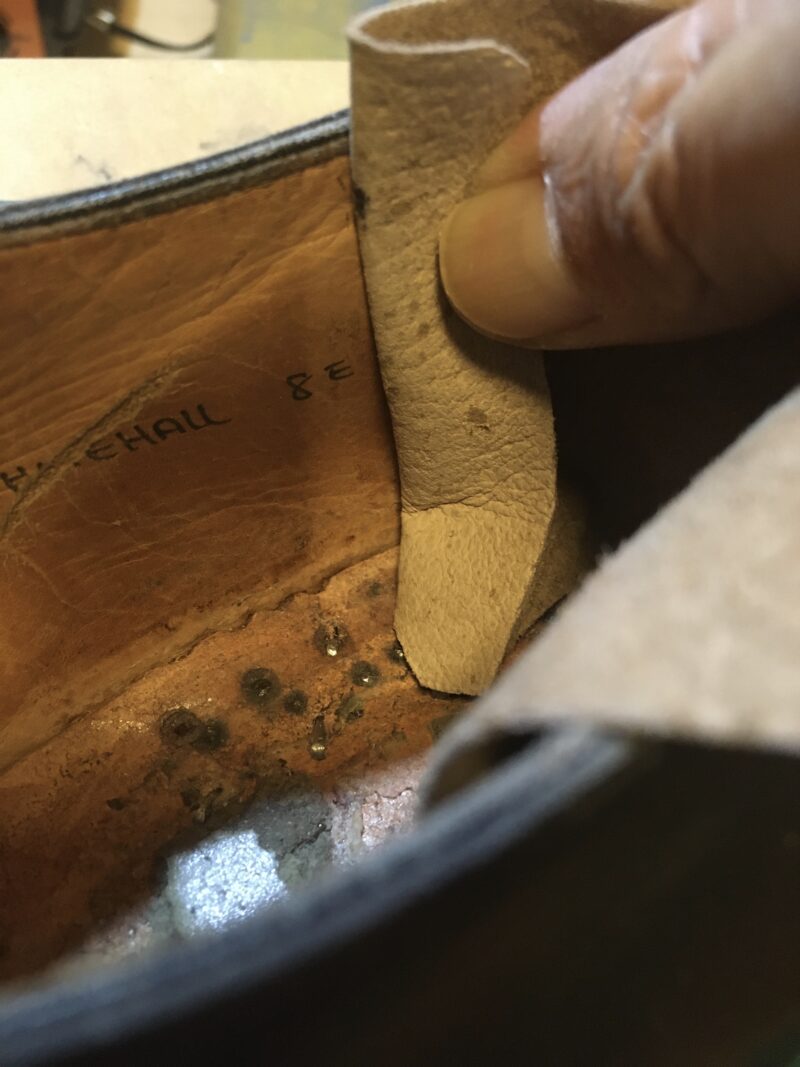

傷み具合・補修範囲にもよりますが、私はモデル名やサイズなどを隠してしまわないようにしています。

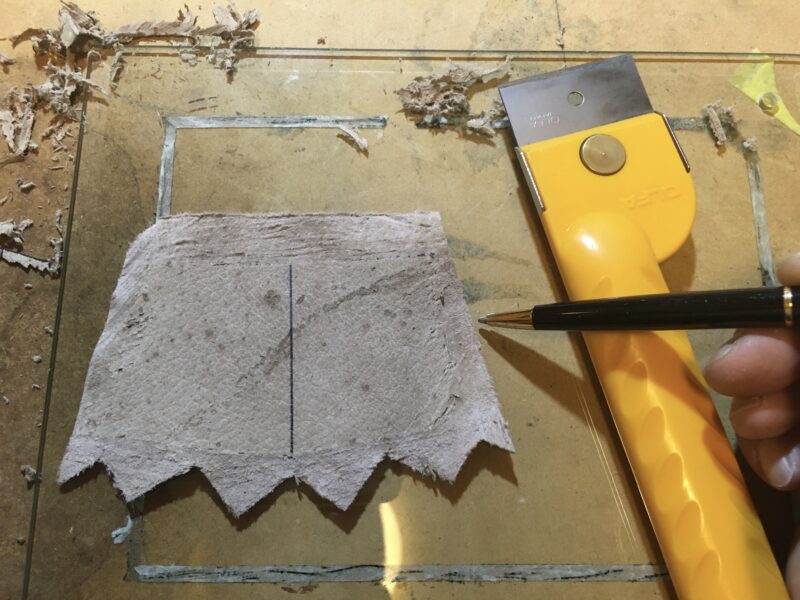

幅が決まったら、不要な部分を切り取ります。

この時、写真のようにハの字を強めに付けておくと、仕上げの段階で調整が楽になります。

次に高さの目印を付けます。

ライニング革を大体の位置に置いた状態で、靴からはみ出す位置に印を付けます。

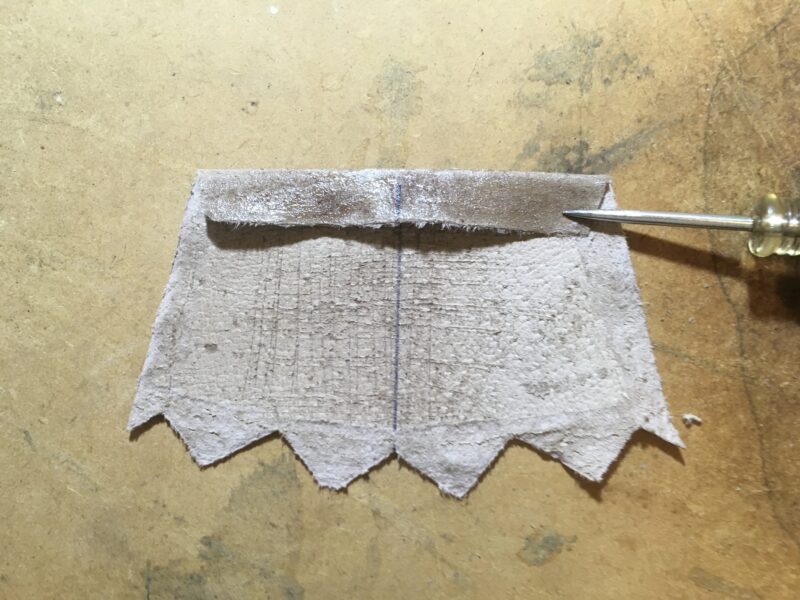

付けた高さの目印に合わせて線を引き、裏側の4つの辺を漉きます。

左右の辺は「できるだけ」薄くなるように仕上げます。履いた時に引っ掛かって剥がれないようにするためです。

靴側の左右の端はギリギリまで荒らさないのがポイントです。理由は、この後でご説明します。

縫う前にライニング革を靴に仮止めします

縫い付ける線で革を折り曲げてから、ハンマーで軽く叩いて「折り癖」を付けます。この時、革を傷めない範囲でしっかり癖付けをすると、後の作業がやり易くなります。

「折り癖」の上側(ライニング革の表側が折り返された部分)と、靴の上端1cmくらいにゴムのりを塗ります。

ライニングの上端がピッタリ合うように貼り付けます。

少し面倒ですが、以上のような手順で進めると、履き口のラインを正確に決めることができます。

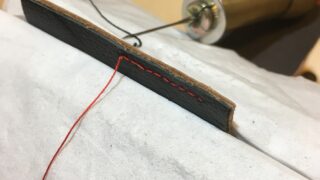

かかとのトップラインを手縫いします

ライニング革の位置が仮固定されましたので、上端を縫い付けます。

手縫いは、元々の縫い穴に針を通すようにします。当然、元の糸と重なることになりますが、見た目の違和感はほとんどないと思います。

最後にライニング革を靴に貼り付けます

ライニング革の縫い付けが終わってから、両端のラインを決めます。マスキングテープで印を付けたら、先ほどやり残した部分を紙やすりでキッチリ荒らします。

ここまで来たら、いよいよ貼り付けることになります。

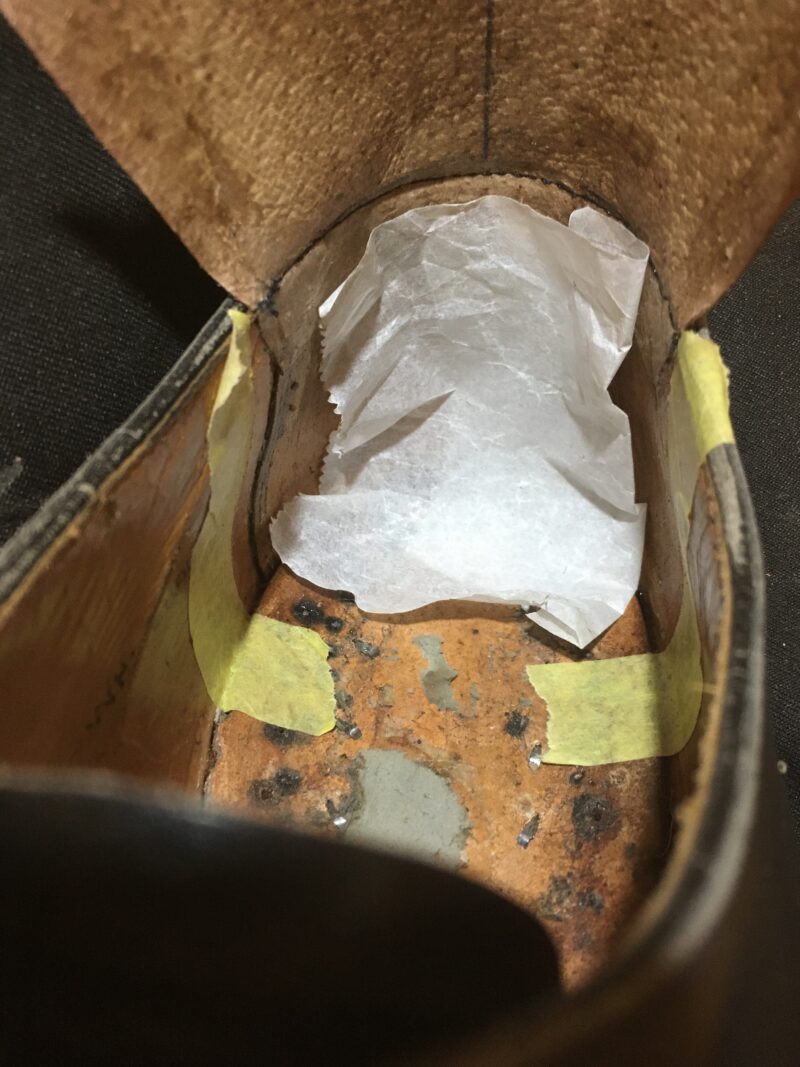

ゴムのりを両側に塗って、乾いたら中央部にクッキングシートを置いておきます。

クッキングシートで中央部が接着しないようにしておき、先に両端を正確に貼り付けます。

両端を先に決めてしまって、中央部でつじつまを合わせる作戦です。ライニング革をハの字に切り取った理由はここにあります。

両端が決まったら、クッキングシートを外し、皺やたるみが出ないように、ライニング革の中央部を上から下へ貼り進めます。

こくり棒などで、しっかり圧着すれば完成です。

ライニング革の折り返し部分をしっかり押さえると、履き口がすっきりして良いと思います。

まとめ

まだまだ発展途上ですが、私なりの工夫をまとめてみました。

おさらいしますと、

- トップラインを決める

- 左右の両端を決める

- 中央部でつじつまを合わせる

という段取りで、ご紹介した手順はこれを逆算したものになっています。

「これからやってみよう」とか、「うまく行かない」という方の参考になれば、嬉しいです。

最後まで読んでいただきまして、ありがとうございました。

おまけ

そもそも、かかとのライニングが傷む原因について、「心の師匠」の新チャンネルで解説されていますので、ご興味のある方はぜひご覧ください。

コメント