ウェルト交換の終わったジョンロブに本底を取り付けていきます。

ヒドゥンチャンネル、私にとっては限界に近い(笑)11spiのだし縫い、目付けごてを使ったウェルトの装飾など、盛りだくさんの内容です。

だし縫いはオールソール修理のメインディッシュですが、今回は言わば肉と魚があるフルコースです。

本底の貼り付け

今回のテーマは「エレガント」ですので、コバが薄く仕上がるように本底の外周は厚みを調整してみました。

靴の前半部分は4ミリに、土踏まずは3ミリになるように漉いておきます。

本底を貼り着ける時にはハンマーで叩きますので跡が付きます。

革が湿った状態で「こくり棒」でしっかり擦ると、ご覧のとおり滑らかな本底に仕上がります。

コバの出代と底面の形を見ながら、別たちで外周部を切り回しました。おおよそ仕上がりの形状が見えてきました。

だし縫い

ドブ起こし・だし縫いの準備

底面のだし縫いは「フタ」をして見えないように仕上げます。いわゆるヒドゥンチャンネルですね。

「フタ」は本底の革を1ミリ弱の厚みでそぎ切り?のように起こして作ります。

トゥスチールの取付位置は、マーキングしてから削り落としておきます。

この後、糸が収まる溝を掘ってだし縫いの準備は完了です。

だし縫い

前回、新品のウェルトにだし縫いをかけた時には、ステッチが揃わず苦労しました。その反省を踏まえ、今回は「3本の矢」を準備しました。

第1の矢:目印は正確にハッキリと

「何を今さら」感がありますが、こんなレベルのことでも工夫やカイゼンの余地があるものです。

ダイソーのルレットで付けた目印の位置に「目打ち(千枚通し)」で下穴を開けました。こうすることで、目印を探す作業とだし針を刺す作業を分離することができます。

第2の矢:力を入れなくて済むように

だし針を刺す時に力が入ると、穴の位置がずれやすくなります。ここも基本に立ちかえって、だし針の先は研ぎ直しです。

また、針のすべりを良くするため、石けんの粉ではなく石けん水を使ってみました。液体の方が作業性が良かったです。

第3の矢:「見えない」と嘆くより・・・

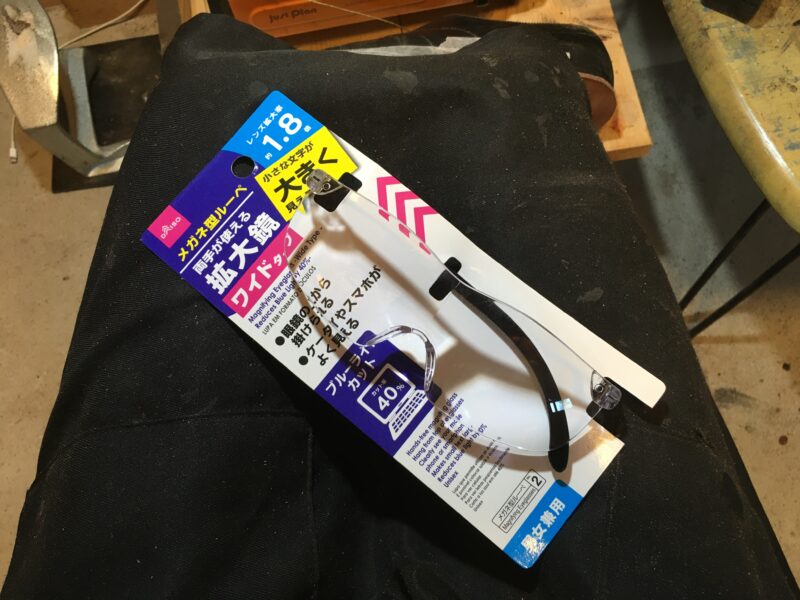

ダイソーに「ハ〇キルーペ」的な商品があるのを見つけました!

老眼鏡の「ピントが合う」イメージに対し、これは「大きくハッキリ見える」という違いがあります。

1本目と2本目に比べると、この矢はドーピング感(笑)がありますが、間違いなく作業精度がアップするオススメのアイテムです。

縫い上がり

工夫のかいがあり、前回に比べると明らかに「作業が楽しく=仕上がりがよく」なりました。

試行錯誤しながら仕上がりをよくしていくのは、やはりこの趣味の醍醐味です。

ドブ伏せ

だし縫いの「フタ」を戻す作業です。

接着剤だけで固定しますので、接着面を#60の紙やすりでザラザラになるまで荒らしておきます。

接着剤が乾いたら「フタ」を水で濡らして柔らかくしてから、シワを伸ばすように力を込めて貼り付けていきます。

トゥスチールとの境界は直線になるように最初に貼り付けてあります。

ハイ、戻りました。

向かって左(右足)は、所々に縫い目が浮かび上がっています。ステッチがわずかに溝を外していて盛り上がっているためです。

かかと部分はだし縫いが掛かっていませんので、中底に届く19ミリの釘で固定します。

コバの仕上げ

コバ決め

だし縫い~ドブ伏せで凸凹になったコバ面を、別たちで切りそろえます。

ピシッとした面を出すのと同時に、だし縫いのステッチとの間隔を見ながら、コバの出代を最終調整しました。エレガントになってきたのではないでしょうか?

次にコバをやすりで仕上げていきます。その時に一緒に削りたいトゥスチールの取付は、このタイミングです。

コバのやすり掛けは、いつもの手順ですね。

木ヤスリ

ガラス

120番

240番

こて作業

せっかくの新しいウェルトですので、目付けに再挑戦することにしました。

ウェルトを濡らしておき、自作のこてを温めてからステッチの間を割るようなイメージで押し当てていきます。

こんな感じになりました!「いかにも手縫い」という雰囲気です。

最後にコバごてをかけるために、ウェルトの上端に面取りを入れます。

別たちで切ってからガラスで整えることで面取りはできましたが、目付けが分かりにくくなってしまいました。

水で濡らしてからコバごて(ずぼら)をかけました。コバの上端はビシッと角が出て、イイ感じになりました。

ただ、せっかくの目付けの形がハッキリ見えないのが淋しいですね。そこで、熱ゴテの時には手順を逆(コバごて→目付けごて)にしてみます。

まとめ

久しぶりに新品のウェルトを作業しました。大変でしたが、やはり楽しかったです!

修理の規模が大きくなると、やることが増えて難易度も上がります。

だからこそ、いろいろな工夫で乗り切った時の達成感と、それら作業の結果が必ず仕上がりに現れる、という楽しさを享受できるのだと思います。

とうことで、大満足のメインディッシュでした。最後まで読んで頂きまして、ありがとうございます。

コメント