だし縫いを始めたばかりの方にとって、最大のトラブルは何と言っても「だし針が折れる」ことではないでしょうか。私自身も初めのうちは片足を縫う間に何本も折る、という状態でした。

その時の試行錯誤があり、曲がりなりにも今では折ることなく作業を進められるようになりました。

この記事では、私がやっている対策を正統派なものから少し邪道なもの(笑)まで、ご紹介します。

同じ悩みを抱える方は、ぜひ参考になさって下さい。

だし針を折らないための5つの対策

だし針を研ぐ・磨く

名前こそ「針」ですが、だし針の先端は刃物に近い働きをします。切れが悪いと、刺すのに余分な力が必要になり、折れやすくなります。

だし針の仕立て方は、私の「心の師匠」の動画で、詳しく解説されています。ちなみに私は先端を砥石と革砥で仕上げています。

だし針を刺す向きを一定にする

だし針は先端に向かって途中から平らな断面になっています。ですので、先の方には折れやすい方向があります。

作業をする中で、不用意に折れやすい向きへ力を掛けないためには、だし針の方向を一定にした上で、なるべく同じ動作を繰り返すのがポイントです。私がやっている工夫はコレです。

だし針の柄に、目印の線を引いておく(笑)

単純なことですが、縫い目を安定させる効果もあり、オススメです。

だし針に石鹸を付ける

だし針に力が掛かる2つ目の要因は、針全体と革の摩擦です。そのために、全体を光るくらい磨いておくのですが、さらに滑りを良くする工夫がこれです。

こちらの職人さんの動画を参考にしました。

だし針をグリグリする

これは賛否両論あるようです。上でご紹介した職人さんは、やられてますね。

ただし、職人さんのような素早さでグリグリすることは、私のような素人がやろうとすると、針の進行方向を安定させるのが難しいと感じています。

そこで、私が行っているのは、針の進行方向に「じわっと」力を掛けた状態で、ドライバーでネジを回す時の動きでゆっくりと左右にひねるイメージです。こうすると、針が回転しながら、切れ込んでいくような動きをします。

折れた「だし針」を仕立て直して使う(注意点あり)

これは「邪道」です(笑)が、かなり強力な対策です。なぜなら、仕立て直した針は折れやすい先端部分が短くなるからです。実は冒頭の針も仕立て直して使っています。

ただし、だし針が太くなりますので、次のような弊害があると考えられます。

だし縫いのピッチを細かくできない

直径が大きくなりますので、縫い穴どうしを近付けられなくなるためです。ですが、靴修理で一般的な機械縫いの元穴を使って縫うのであれば、おそらく問題になることはないと思います。

だし縫いのステッチがヨレやすくなる

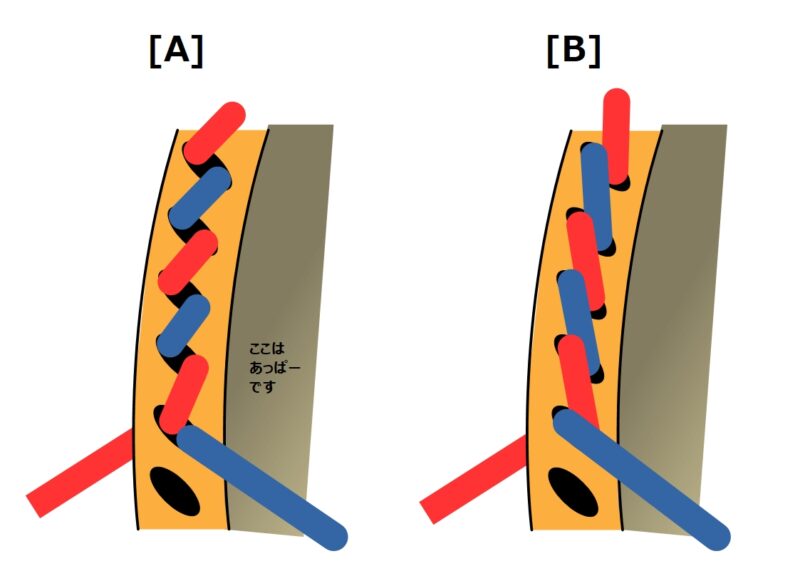

だし縫いのステッチは、ウェルト側の糸と底側の糸がウェルトの内外方向に整列すると見栄えがよくなります。この図の[A]のイメージです。

折れた「だし針」を使うと、縫い穴が丸くなりますので、糸を整列させることが難しくなります。

ただし、機械縫いの穴は図のような形をしていますので、修理でこの元穴を縫う場合は、それほど気にしなくても大丈夫だと思います。

だし縫いが緩くなる

一方、こちらは靴の強度や耐久性に関わる問題です。だし縫いの糸に対して、縫い穴が大きすぎると、例えば本底が摩耗して糸が切れた時に簡単に糸が抜けてしまう、ということが起こり得ます。

そこで、だし針の刺し具合(深さ)を調整して、開ける縫い穴ができるだけ大きくならないようにします。私はウェルト側から刺してコバを貫通した「だし針」の先が、靴底の溝から5mmほど頭を出したら、それ以上は深く刺さないようにしています。

このようにしても、だし縫い糸を両側から引っ張る時に、手応えがなくスルスルと通るようでしたら、穴が大き過ぎますので新しいだし針を仕立て直した方が良さそうです。

まとめ

いかがでしたでしょうか?

ここでは5つの対策をご紹介しましたが、1番目の「だし針を研ぐ・磨く」が圧倒的に重要ですので、まずは「だし針」をできるだけ鋭く滑らかに仕立ててみて下さい。うまく仕上がると、それほど力を入れなくても「だし針」を刺し通すことができますよ。

最後までご覧下さいまして、ありがとうございました。

コメント