趣味で楽しむ靴修理の花形は何といっても「オールソール交換」だと思います。トップリフト交換などの「かかと修理」から一歩進んで、縫ってある部分に手を入れるため、難しさも楽しさも別次元です。

その入り口にある本底(アウトソール)を剥がす工程は、これからやってみようという方からすると、

- 失敗すると、取り返しの付かないことになるのではないか?

- というか、どうやれば分解できるの?!

という感じだと思います。

この記事では、グッドイヤーウェルテッド製法のだし縫い(本底縫い)の構造をご説明し、それを踏まえた手作業での分解方法をご紹介します。

これを読めば、少なくとも修理可能な状態で本底を剥がすことができます。あとは靴製作の工程に似ていますので、ググって頂ければ何とかなります。 お楽しみの、履ける状態に戻していく工程は、順次ご紹介しようと思います。

何事もトライしてみよう!という希望をもって、第一歩を踏み出してみて下さいね。

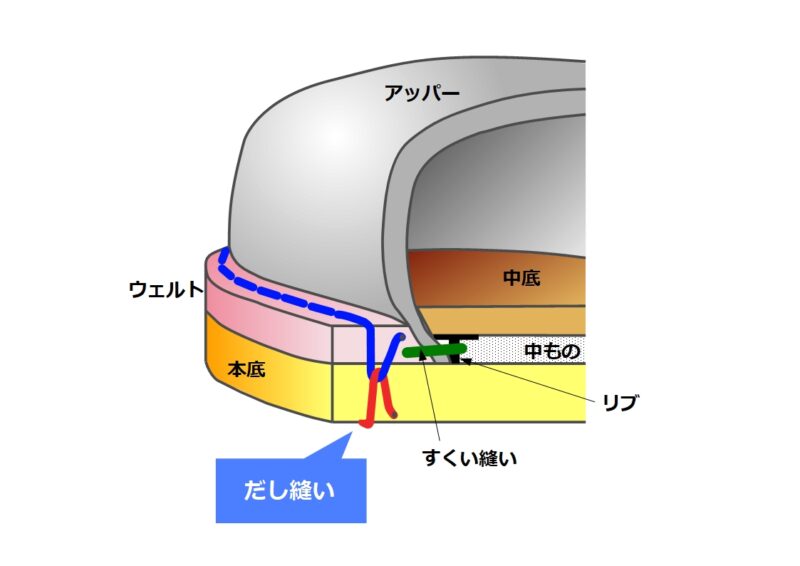

グッドイヤーウェルテッド製法のだし縫いの構造

通常私たちが目にする靴は、ミシンでだし縫いが掛けられています。

ウェルト側の糸(青)と本底側の糸(赤)が、縫い穴の中で互いに引っ掛かって止まっている構造です。

本底を剥がすには、この糸を切る必要があります。

だし縫いの糸を切断する方法は2種類

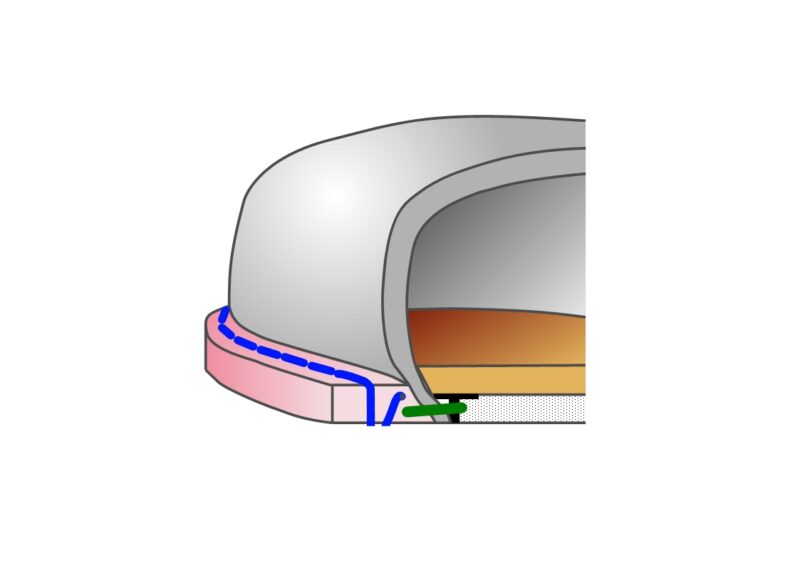

本底とウェルトの間を切るパターン

本底とウェルトの間から、カッターナイフなどの刃物を入れて、本底を剥がしながらウェルト側の糸(青)を切っていく方法です。

YouTubeを見ていると、プロの修理屋さんはこの方法でやられる方が多いようです。以下の記事でご紹介している動画でも見ることができます。

この方法の特徴は、何と言っても「速い」ことだと思います。ただし、独特の刃物の使い方は習熟を必要とします。

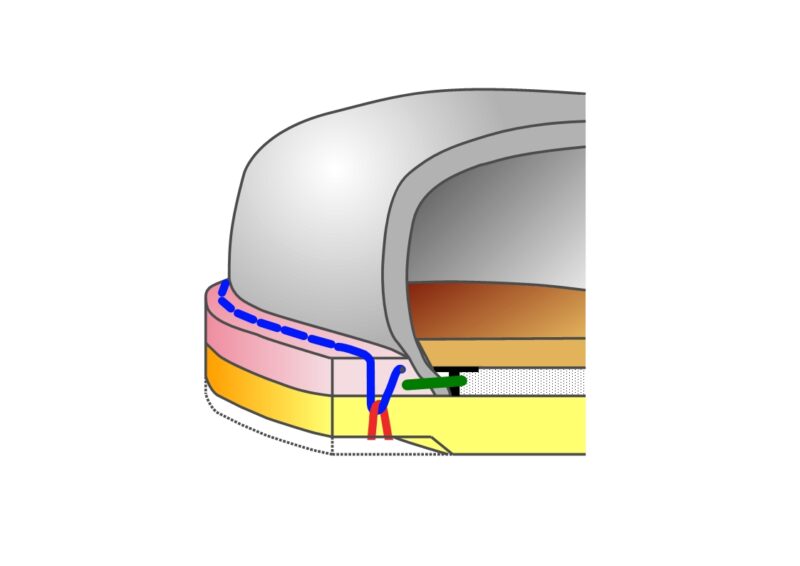

本底の中で切るパターン

もう一つは、本底と一緒に糸(赤)を削り取ることにより、糸を切る方法です。

この方法は、糸を切る工程と、本底を剥がす工程を別々に行いますので、時間が掛かります。

ですが、ウェルトやすくい縫いを刃物で傷つけてしまうリスクを避けることができます。

手作業での分解方法

削る作業に入る前に・・・

本底のかかと部分が釘で留めてある場合は、ニッパーなどを使って抜いておきます。少し力とコツがいりますので、怪我をしないように注意してください。

本底を削って糸を切る

糸が切れれば良いので、靴底の縁(糸がある周辺)を削ります。

グラインダーがあれば、あっという間ですが、手作業の場合は以下のいずれかになります。

- やすりでひたすら削る

- 刃物でそぎ取る

この写真は、「別たち」を使って作業した例です。削り終わったら、すべての糸が切れていることを再確認して下さい。

本底を剥がす

糸がすべて切れたら、だし縫いに沿って有機溶剤を浸透させておきます。

こうすることで、「だし縫いの糸」「本底」「ウェルト」が分離しやすくなるからです。

次に、ウェルトと本底の間にマイナスドライバーを差し込んで、ひねる動作で「だし縫い」の外側のウェルトと本底を剥がしていきます。

ここまでの手順を踏むと、本底は手で簡単に剥がすことができます。ウェルトへの負担も少なく、オススメの方法です。

本底が剥がれました!

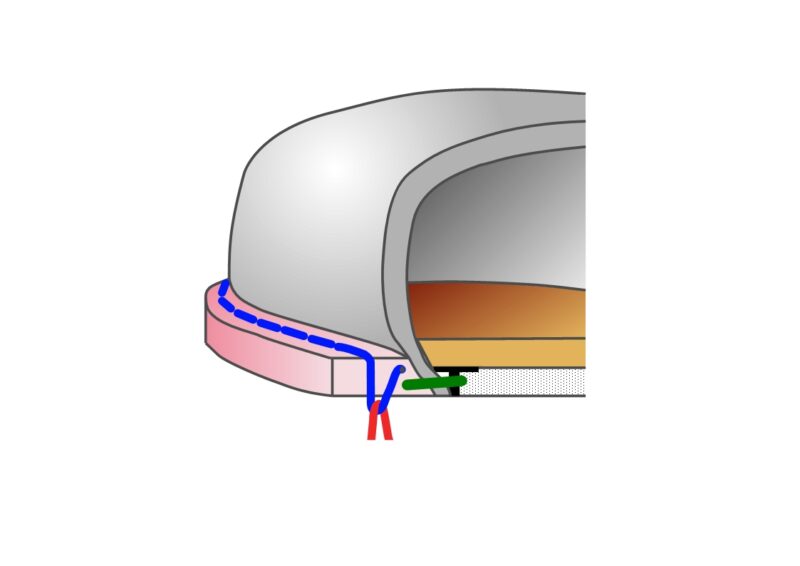

まとめ

ここまでの作業が終われば、本底が外れてだし縫いはこのような状態になります。

本底側の糸(赤)の残骸をすべて取り除けば、ウェルト側の糸(青)は引っ張るだけで、解けるように外れます。

自分で分解してみることで、複雑そうに見えたグッドイヤーウェルテッド製法の構造がよく分かるようになります。ご興味のある方は、ぜひ自分で分解してみて下さいね。

最後までご覧いただきまして、ありがとうございました。

コメント