履き心地に影響する重要な工程ですが、作業はひたすら地味ですので「サラリ」と行きます。

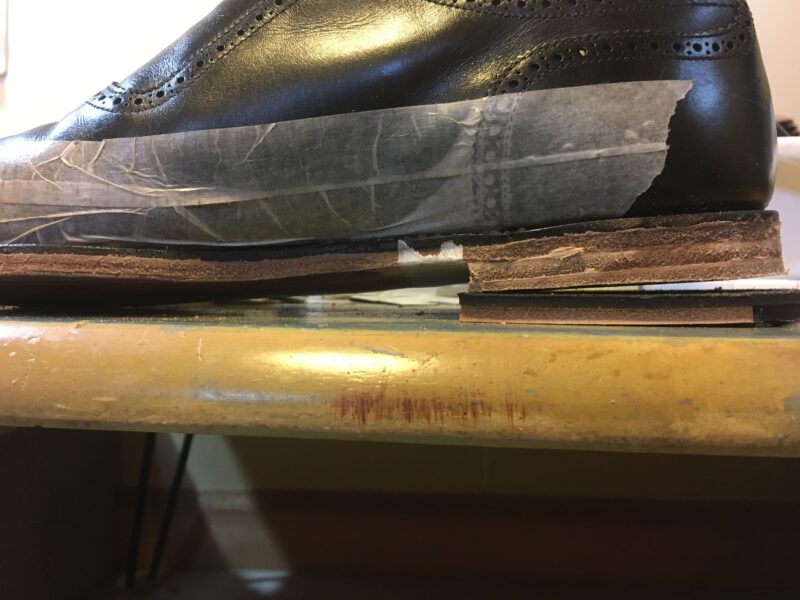

まずはヒールを積み上げます

1枚目の積み上げは本底の丸みを吸収することに徹します。「モッコリの素」の効果で土踏まずが凸形状になっていますので、ギリギリまで追い込んでみました。

2枚目の積み上げで傾斜を調整しようとしましたが、全く追いつきません・・・・3枚目を追加することにしました。

積み上げを削って調整するには革包丁を使うようですが、私の愛用する「別たち」ではツライ面もありますので、ガラス片も併用します。

3枚目の積み上げで何とか傾斜を調整できましたので(写真を撮り忘れました)スクリュー釘を打って積み上げを靴に固定しました。

釘をたくさん打つのは、積み上げた革のコバ面付近の密度を高める効果があるそうです

トップリフトを貼り付けて、ヒールブロックの成形が終わりました。

このようなゴム板をベースにしたトップリフトは、手作業の場合は削りにくく手間が掛かりますが、先ほどの釘で止めた積み上げと組み合わせると、修理(交換)しやすい構造だと思います。

次にコバを磨きます

できる限り「別たち」で形状を決めておき、ここからは、やすり系の道具で表面を滑らかに仕上げていきます。

一番手は木やすり(目の粗い鉄製のやすりです)。別たちで削った時の凸凹がなくなるまで、力を入れずに少しずつ面を整えていきます。とにかく根気よく、十分に掛けるようにしています。

木やすりがキチンと掛かっていれば、ガラスの作業が楽になります。ガラス片をたくさん準備しておき、常にキレの良い状態で、こちらも優しく少しずつ表面を整えるイメージです。

#120と#240の紙やすりで磨くと、ツヤが出てきます。ツヤはともかく、全体が均一な表情になるまで諦めずに磨くのが大事だと思います。

磨きの甘い部分があると、なぜか、インクで染めた時に目立つようになります。

この後の記事で、ご紹介できるかも知れません(汗)

地味回はこれで終わりです

かかとが付くと、一気に靴らしくなりますね。

ここまでの作業で構造的な部分は仕上がりました。つまり、見た目を気にしなければ、このまま履ける状態です。

ですが、紳士靴は見た目が肝心ですので、この後は外観を整えていく工程に入ります。いつもの「楽しいやつ」です。

最後まで読んで下さいまして、ありがとうございました。

コメント