ヒールは革を1枚ずつ貼り合わせて(積み上げて)形成していきます。

ひたすら削って磨いて、という地味で根気のいる作業が続きます。

ですが、体重を支える重要なパーツであると同時に、コバ(側面)は靴底と違い、履いている時に直接見える部分になります。

派手さはありませんが、コツコツと仕上げていく様子をご覧ください。

前半部のコバ仕上げ

ヒールを取り付ける前に、別たちで切り回した状態のコバ面を、道具を変えながら削って磨いて仕上げておきました。

#240の紙やすりが終わった時点で、白っぽいところが無くなり、ツヤが出ていればOKです!

こちらは村山師匠のお手本です。とても丁寧で仕上がりがキレイですね~

磨き終わったら、水で濡らしてから常温の「ずぼらゴテ」を掛けます。

ギューっと力を込めて擦り上げる感じです。

そうすると、コバ面の目が詰まってエッジもハッキリしますので、シャキッとした印象になります。

次にインキで染色して熱したコテでロウを浸透させるのですが、ひとまず後のお楽しみに残しておきます。

ヒールの形成

ヒールは革を積み上げて(貼り合わせて)形成します。

取り付ける靴底は曲面ですので、ハチマキという部材で吸収させることにしました。

ハチマキの取り付け

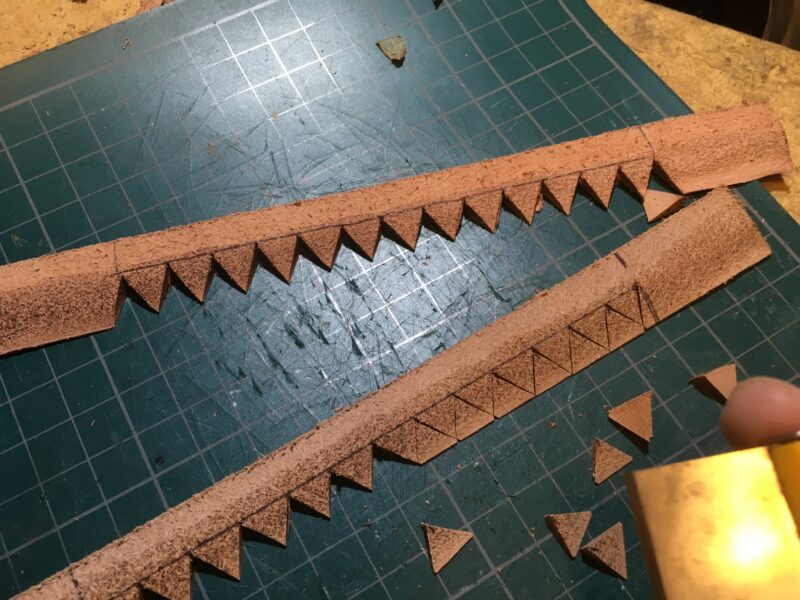

マテリアルボックスさんのアウトレットで購入したハチマキは帯状の革です。

靴底の曲面を吸収させるので、斜めに漉いておきます。

さらに、折り曲げるために、よく研いだ別たちでギザギザに切り欠きます。

接着剤を乾かしたら、水で濡らして柔らかくして貼り付けます。

ハチマキの斜め漉きが足りてませんね(汗)

ということで、フラットになるようにハチマキを削り込みました。

1枚目の積み上げ

ハチマキで緩和した局面に革を貼り付けて、平面になるように削り込みます。

まずは貼った直後の様子。

削り込んだ後は、こんな感じ。

次の革に備えて、木ヤスリで荒らしてあります。

2枚目の積み上げ

次は、前後の傾斜を調整します。

前の方が薄くなっているのが分かりますでしょうか・・・

削り終わったら、木ヤスリで荒らしてから釘で止めます。

この手順は「釘があるとヤスリ掛けで引っ掛かる」のを予防するためです。

釘をたくさん打つのは、コバ面付近の革の密度を上げることを狙っています。

トップリフトの取り付け

ヒール形成の最後は、トップリフトです。

トップリフトは直接地面に触れる部品ですので、耐摩耗性とスリップ防止からゴムを使ったものが一般的ですね。

接着剤がよく効くように、これも木ヤスリでしっかりと荒らすことが大事です。

接着剤を塗って乾かして加熱します。

トップリフトが付くと、一気に靴らしくなりますね!

今回は積み上げたコバ面を、最後にまとめて削る方法にしてみました。が、疲れました。

1枚ごとに「薄皮一枚くらい残して」キチンと削っておく方が、結果的に楽にキレイに仕上がります。

ヒールの後ろ側は、アッパーの外形と繋がるように少し内側に傾けて削ります。

ヒールのコバ磨き

ヒールも磨きますよ~

磨く前に革を締めておきます。

水で濡らしてハンマーでコンコンコンコン・・・・

下準備ができたところで、前半部と同じ「ヤスリ4兄弟」です。

磨き終わりました!

イイ感じになったと思いますが、これでもインキを入れるとアラが浮き上がってきたりします。

仕上がり

コバ面にヤスリを掛けると、革とはいえ「バリ」が立ちますので、ヤスリで面取りをします。

アゴ(ヒールの前端部)も切りそろえて磨きます。

ひたすら地味な作業でしたが、丁寧な作業は必ず仕上がりに表れます。

作業の区切りで見た時に、自分なりに納得のいく状態になっていることが重要です。

やればやるほど実感しますが、「後の工程でなんとかする」は無理ですから。

この次は、染色したりロウを入れて艶を出したり、という「派手回」です。

仕上がりに向けて分かりやすく見た目が変わっていきますので、楽しい工程が続きます。

最後までご覧くださいまして、ありがとうございました。

コメント