ふとした思い付きで始めた無謀な挑戦は、早くも山場を迎えます。好奇心を頼りに試行錯誤で乗り切る武勇伝(笑)をお楽しみ下さい。

一番難しかったドブ起こしは2通りの方法を試しました

方法1 本底を貼り付けてからドブ起こし

まず片足はいつも通りに貼り付けてみました。

貼り付けた本底はウェストの丸みが強く「別たち」の刃が届きませんので、コバになる部分を見越してギン面側のエッジを削り落としました。この境目からドブ起こしをします。

何とか一周、起こし切りました。やはり内側のウェスト部が難しく、結果的にこの部分はかなり厚めになってしまいました。

めくり上げる革を切らないことを優先しました

方法2 ドブ起こししてから本底を貼り付け

と言うことで、残る片足の方は「ドブ起こししてから貼り付ける」方法にすることにしました。

失敗する可能性が高いと思い「まず片方で様子を見る」作戦を取って正解でした。

革が固定されていない難しさはあるものの、凹凸のない本底のドブ起こしは、想像以上に作業しやすかったです。

ドブ起こし済みの本底を貼り付けました。ここでは逆に、起こしたピラピラが叩くと破れそうな気がして、ハンマーでの圧着がやり難かったです。

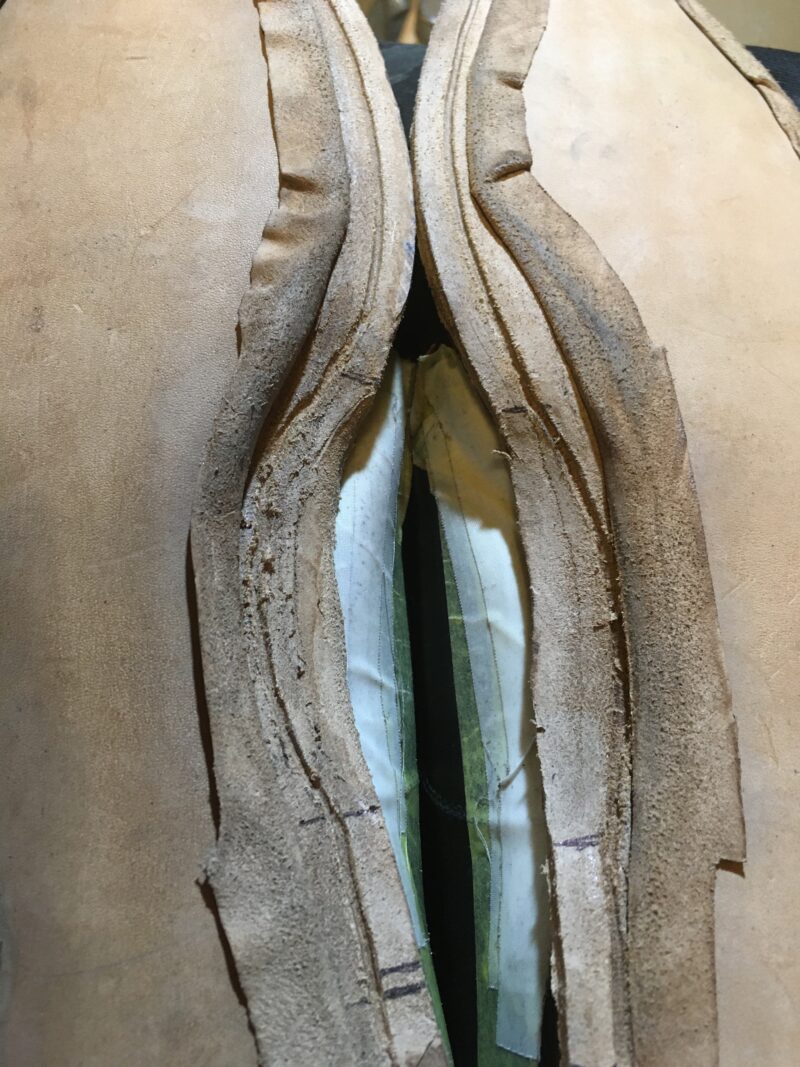

写真の右側が「先にドブ起こし」版です。

糸の収まる溝(チャネル)を掘れば、だし縫いの準備は完了です。この時点で、先にドブを起こした方は、起こした範囲が少し狭いことに気付きました。

この方法では、

- 本体の情報をいかに正確に本底に写し取るか

- その情報をもとに、だし縫いの溝やドブ起こしの範囲をどの様に設計するか

と言った「用意周到さ」が重要であることが分かりました。

いよいよ「だし縫い」です

ウェスト部分はウェルト幅が3ミリ程しかありませんが、幅が狭いことは心配したほどの問題ではありませんでした。

「裂けにくい」という革の特性は素晴らしいと再認識しました。

それよりも、奥まっているのでだし針の角度が制約され、靴底側の溝へ貫通させるのに苦労しました。溝の位置に工夫が要りそうです。

ウェスト以外は通常のだし縫いと変わりませんので、いつも通り楽しく作業を進めました。

この工程で考えたことのまとめ

「どのタイミングで、ドブ起こしをやるのか?」について、私が感じたり考えたことをまとめておきます。少し先の工程にも触れていますので、ネタバレの内容も含みます(笑)

| 方法1 本底貼り付け→ドブ起こし | 方法2 ドブ起こし→本底貼り付け | |

| ドブ起こし | ウェスト部分の作業が異常に難しい | どの範囲を起こすか?を精度よく決める必要あり 作業そのものは、やり易い |

| 溝掘り | 現物合わせで溝位置は決めやすい ドブ起こしの跡が凸凹だと作業しにくい | 溝の位置を周到に計画する必要あり |

| 本底の圧着 | いつも通りに作業可能 | 起こした革があり、叩きにくい |

| コバの成形 | ある程度、見込みでの作業が必要 | 現物合わせ的な作業が可能 |

それぞれの方法でポイントとなる注意点を赤太字で示しました。一長一短ありますが、何と言っても方法1のドブ起こしのリスクは相当なものだと(無理な作業に近い)感じました。

ということで、次回は「ドブ起こしをしてから貼り付ける」方法にしようと思います。

計画の周到さ、作業の精度が求められますが・・・(汗)

どうなることかと思いながら作業を始めましたが、何とか無事にドブを伏せて一段落です。次は、これもイマイチ理解できていない、ベヴェルドウェスト加工です。

最後まで読んでいただきまして、ありがとうございました。

コメント