ヤンコ YANKO パンチドキャップトゥ DIYオールソール修理2 ライニング修理編

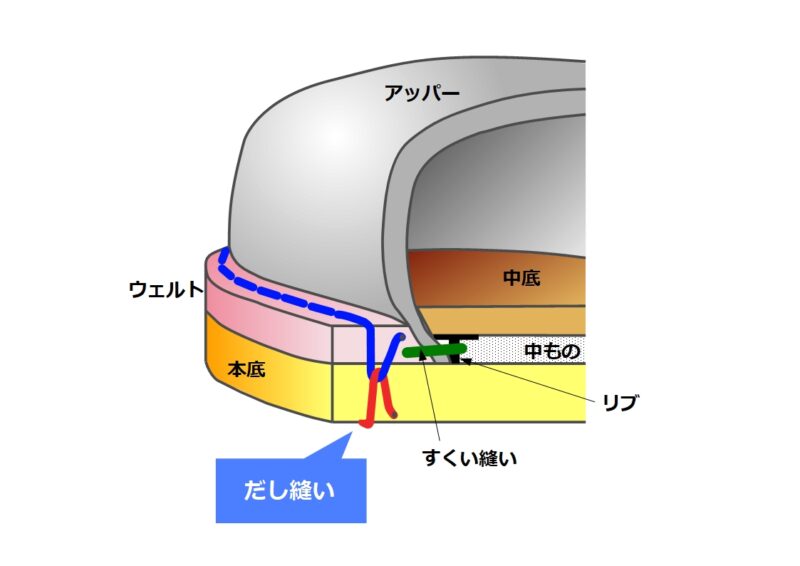

いつもであれば、いそいそとだし縫いに向けた作業を始める所ですが、崩壊気味のヒールが気になり、先にアッパー周りの修理をすることにしました。

小指が当たる箇所のライニングは革パッチで修理します

写真を撮り忘れましたが、小指が当たる箇所のライニングに穴が開いていましたので、革パッチを当てることにしました。

柔らかい端切れ革を適当な大きさに切り出して、「別たち」で周囲を薄く漉いてパッチを自作します。ゴムのりを塗って乾かしたら、写真のようにクッキングシートを貼ってマスキングしておきます。

ライニングにもゴムのりを塗ってありますので、パッチの位置合わせをしている時に、あっちこっちが引っ付いてしまうと面倒です。

そこで、クッキングシートでマスキングしていない下端の5ミリ程度の幅だけで位置決め用の仮止めをしてみました。この工夫で、かなりイライラ度を下げることができます。

あとはクッキングシートを取り外して、残りの部分を圧着すれば完成です。

中底の使用感を隠すために、中敷きを準備しました

中底は「1日にコップ1杯」とも言われる足の汗を受け止める部材ですので、丸洗いをしても使用感は完全には消せません。

中底を交換するという荒業もありますが、今回は薄い革製の中敷きを入れることにしました。

本底を剥がしてありますので、中底の形は裏側から推定することができます。この靴の場合は、だし縫いのラインが中底の外周とほぼ一致していました。

裏側基準で作った型紙を、中敷きのように靴に入れて微調整しました。

型紙の形を中敷き用の革に写し取って切り出せば完成です。

すぐにでも貼り付けたい気分ですが、中ものを詰めて本底を取り付けると中底の形状も変わりそうですので、中敷きの作業は中断しておきます。

崩壊気味のヒールとライニングは、少しバラしてから修理しました

私にとっての難関「崩壊しかけたヒール」の修理に入ります。履き口を補強するひも(白いものが見えます)が出てきていますので、表革を巻き付け直すべく周辺の縫い糸を少し解いてみました。

めくれた表革を補強のひもに巻き付けるように、木工用ボンド(革にも使えると書いてありますので・・・)で接着してみました。

糸を解いてめくったカウンターライニングをゴムのりで貼り直しました。縫い糸のラインより上側がすり減って無くなっているのが分かります。崩壊の原因はコレだと思われます。

ライニングに開いた穴には、革パッチを当てておきました。

その後は、いつも通り革を当てて修理します。

これまでは縫い付けるとすぐに接着していたのですが、今回は作業の順番が悪くて(笑)接着は後回しになります。そこで何気なくシューキーパーを入れておいたのですが、これが正解でした。縫い付けた補修用の革が伸びてヒールの形状に馴染んだからです。これからは、この手順で行こうと思います。

中断しなくてはいけない作業が多く、段取りの悪さを思い知りましたが、そんな中にも気付きがあったりするものですね。いつものやり方に囚われることなく、むしろ色々な方法や手順を試してみるのも大事だと思いました。

今回も最後まで読んで頂きまして、ありがとうございました。

コメント