靴修理をしていると、色々なメーカーの靴を分解してみたくなるものです。ジョンストンアンドマーフィーも「名前は聞いたことがあるけど・・・」というブランドでした。どんな造りかワクワクしながら分解スタートです。

ネットで検索したところ「24-93110 Adler」というUSA生産のモデルらしく、20年くらい前の靴のようです。ebayで検索すると、まだ出てきますね。

はじめに中敷きを剥がします

この後、色々な目的でかかと部分に外(底)側から釘を打つことになります。内側に飛び出した釘の先端を台金に当てて曲げるために、中敷きを剥がしておきます。曲げた釘を中敷きで隠して足に当たらないようにする訳です。

かかとの半敷きを剥がすと、さらに何層かのインソールが見えました。修理には差し支えないため、剥がすのはやめておきました。

次にヒールを取り外します

ヒールを取り外してみると、革の積み上げではなく、薄い集成材からなるパイ生地のようなものが付いていました。おそらく軽く・安くできるのがメリットですが、取り外すのは一苦労です(笑)

「本格革靴でない」という評価をされたりしますが、軽くて安いのはユーザーにとっても良いことだと私は思います。

ヒールは靴の内側から釘で止められていました。残って飛び出した釘は作業の邪魔になりますが、この状態では抜くことができなかったので、ひとまず叩き折っておきました。

やっと本底を剥がします

本底を中底に止めている釘もニッパーを使って抜いておきます。全体を水で濡らしておくと、多少は作業が楽になるように感じますが、力を掛けずらく、手が疲れる作業です。

途中の写真を撮り忘れましたが、本底を剥がしてだし縫いの糸を全て取り終わったところです。

色々と特徴的な構造が見受けられました。

- 「中もの」はウレタンフォーム的な材質

- かかとの「ハチマキ」に相当する部材が、かかと全体をカバーする形状(中央部が薄いので役目はハチマキと同じ)

- 鉄シャンクに布が巻いてある

- 中底は革ではなく、何らかの合成素材

と言うことで、この靴の構造を調べました

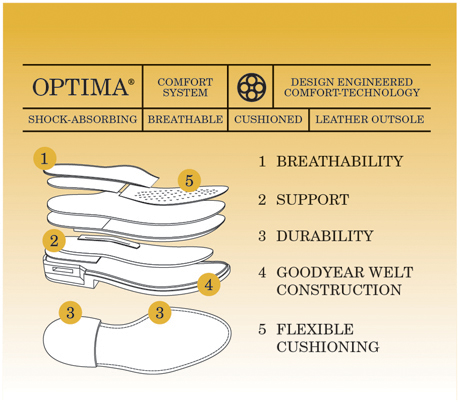

ジョンストンアンドマーフィーのサイトを見に行って、このような図を見つけました。

複雑そうに見えますが、要するにたっぷり仕込まれたインソールなどにより、柔らかな履き心地”COMFORT”を実現しようというコンセプトだと思われます。

これを見て、今回の修理は「できるだけ元の構造を活かす」方向で行くことにしました。

ジョンストンアンドマーフィーHPより引用

例によって靴を丸洗いして、ここから組み立て作業が始まります。アメリカ靴らしい雰囲気に自分好みの一工夫を加えた仕上がりを目指そうと思います。

最後まで読んで下さいまして、ありがとうございました。

コメント