実はダブルモンクの靴を間近に見るのは初めてですが、紐靴とは違う魅力があって格好いいですね。

と言うことで、いつもより少しだけ丁寧に分解の様子をお伝えしますね。

中敷きを剥がす

この先、ヒール周りに釘を打ちますので、かかとの中敷きは剥がしておきます・・・と思ったら、しっかりした本革の中敷きが入っていました。

剥がしてみると、靴の内側の使用感は少なめです。履き始めてすぐ、フィット感向上のために修理されたものだと思われます。

ヒールを取り外す

本底とトップリフトはダイナイトによく似たパターンのビブラム2055に交換されていました。

まず、トップリフトを剥がします。

釘止めはされていませんので、積上げとの境目に大きめのマイナスドライバーを差し込んで、ひねる(ネジを回す動き)ことでメリメリと剥がれていきます。

積上げは釘で固定されています。この靴の場合は、オリジナルと同じく靴の内側から釘が打たれていましたので、難なく剥がすことができました。

本底を剥がす

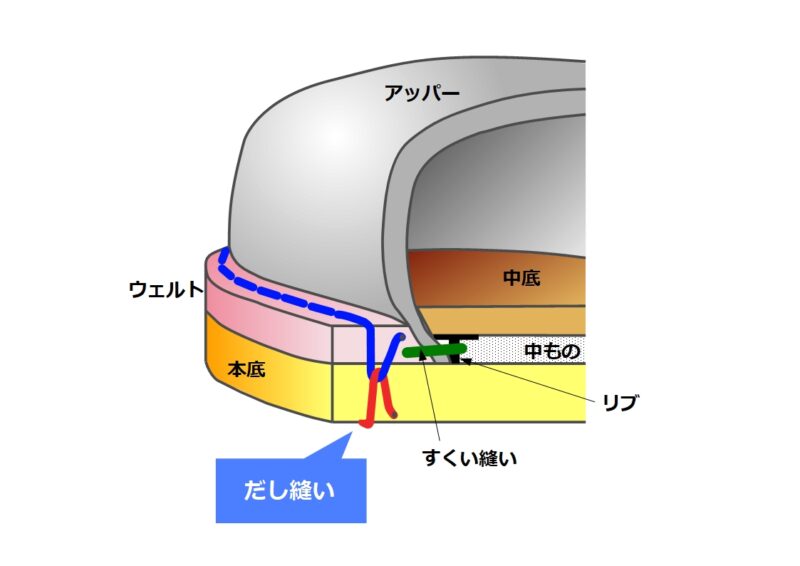

だし縫いの糸を切って本底を剥がすのですが、その前に本底とウェルトの間の接着をマイナスドライバーで剥がしておきます。

これは、隙間からカッターを入れてだし縫いの糸を切るのと、剥がす時のキッカケを作るために最近やりだした方法です。

靴の前半部はだし縫いの糸がすでに切れていますので、黄色い線を引いた土踏まずの部分だけカッターを差し込んで糸を切りました。

だし縫いの保持力が無くなると、接着を剥がしながら本底を取り外すことができるようになります。

本底が剥がれました。かかとの釘はこのタイミングで靴の内側から引き抜きます。

ミッドソールは「ナンポウ」と呼ばれる集成材が使われていて、爪先は割れてしまっていました。

それほど屈曲する部分ではありませんので、曲げ伸ばしで割れた訳ではなさそうです。雨の日に履かれた際、爪先側から水が浸入して強度が落ちたのかも知れません。

だし縫いの糸が露出しましたので、全て取り除いておきます。

面倒ですが、嫌いではない作業です。

ご褒美に「ぷるぅ」と糸が解けるからです(笑)

ミッドソールも剥がす

続いてミッドソールを剥がしました。前回のオールソール修理の際には剥がされていないことが分かりますね。

修理の観点から言えば、本底を交換した時にフットプリントをキープできるのがメリットだと思います。

中もの(練りコルク)は、やはり爪先部の劣化が激しいようです。ミッドソールが割れたのと同じ理由なのでしょう。

もう一つ気付いた点。

一部分ですが、だし縫いの位置が元とズレています。これはウェルトに余分な穴を開けていることになりますので、好ましくありません。

だし縫いのミシンは靴底側から縫いますので、素人の私からすると、穴を外さずに縫う方法が想像すら付きませんが(汗)

古いコルク(中もの)は全て掻き落とします。

すくい縫いの糸を切らないことと、リブ(テープ)を剥がさないのが注意点ですが、力任せに作業しなければ大丈夫だと思います。

サッパリとしました。

ダブルソールのためか、オールソールのタイミングが良かったのか、中底の沈み込みとそれに伴う型崩れが少なく、良い状態だと思います。

丸洗いする

分解ができたところで、丸洗いをします。「洗う」という目的はもちろんですが、履きジワや型崩れの矯正もしようとしています。

表面に塗り重ねられた靴クリームやワックスはお湯と石けんでは落とし切れませんので、あらかじめクリーナーを掛けておきます。

キレイにしておいたつもりでも、軽く擦るだけでサドルソープの泡が黒くなって汚れが落ちているのが分かります。

汚れが溜まりやすいウェルト周りや、足が直接触れる靴の内側もしっかりと洗いました。

気温が上がってきました(5月)ので、カビや部屋干し臭が出ないように屋外で乾燥させます。

モンクストラップのゴムは在庫を持ち合わせていませんので、注文しておきました。商品が届くまでは「中もの」の工程を進めておこうと思います。

最後までご覧下さいまして、ありがとうございました。

コメント